地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (3): 820-834.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.03.20250040

收稿日期:2025-01-26

修回日期:2025-04-04

出版日期:2025-06-20

发布日期:2025-08-13

通讯作者:

*赵旭, 男, 博士, 副研究员, 主要从事地震和行星物理学等方面研究, E-mail: zhaox@mail.iggcas.ac.cn。

作者简介:支龙祥, 男, 2000年生, 现为中国科学院地质与地球物理研究所地球物理学在读硕士研究生, 主要从事地震学研究, E-mail: zhilongxiang22@mails.ucas.ac.cn。

基金资助:

ZHI Long-xiang1,2,3)( ), ZHAO Xu1,2,3),*(

), ZHAO Xu1,2,3),*( )

)

Received:2025-01-26

Revised:2025-04-04

Online:2025-06-20

Published:2025-08-13

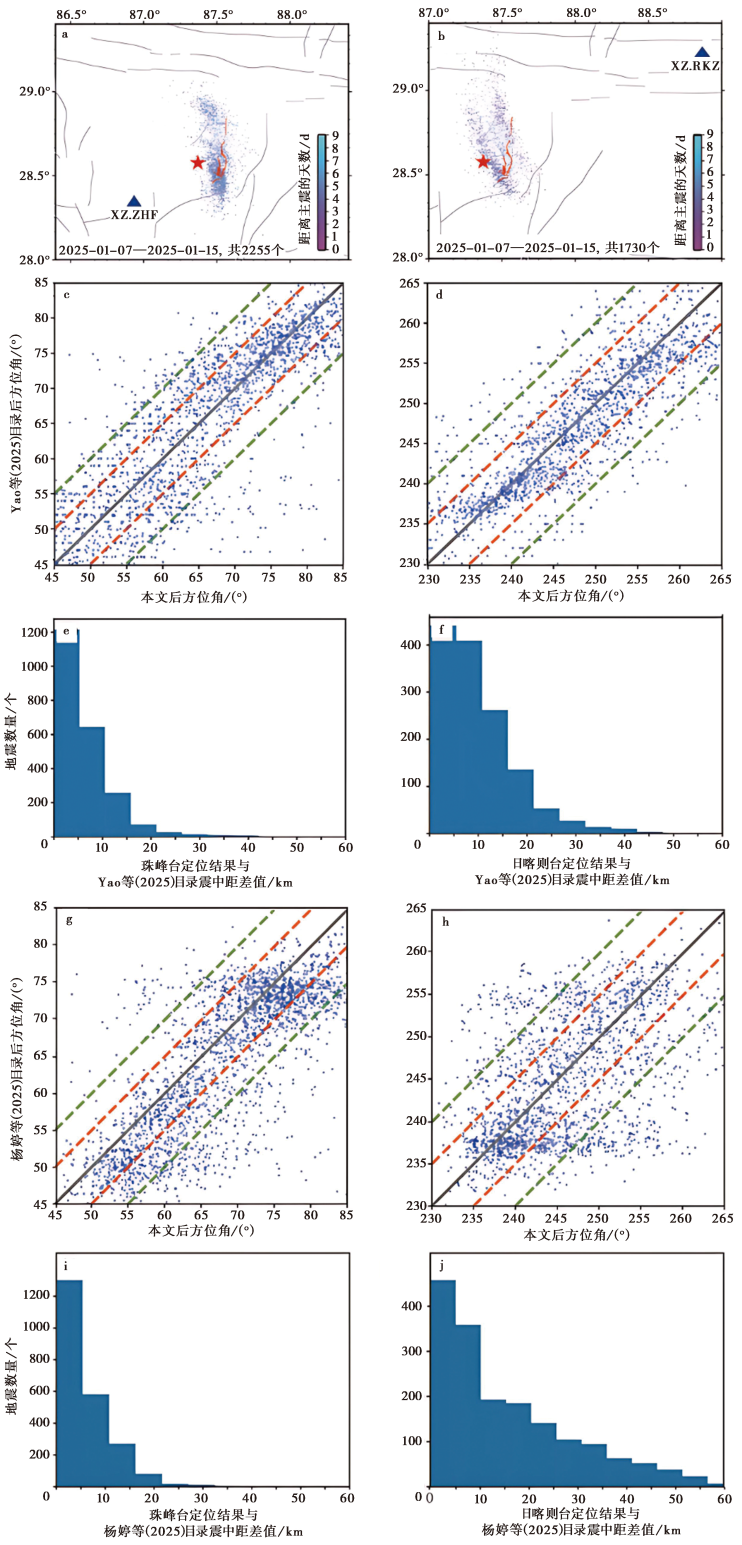

摘要: 文中基于深度学习“谛听”单台法检测近震和震相拾取, 采用多种算法联合求解地震震中距和后方位角, 快速解析2025年西藏定日M6.8地震发生后距震中最近的2个固定宽频带台站2025年1月7—15日期间记录的连续波形资料, 分别获得了2 255和1 730个余震的时空分布特征。结果表明: 多种算法结果交叉验证了文中单台定位结果的可靠性。从余震分布来看, 其大体呈现出SN向展布, 与发震断层走向吻合较好。余震沿着断层走向展布, 长约70km, 主要分布在登么错断裂以西。余震分布与主震破裂滑动量分布联系密切, 主要位于同震滑动量较小的区域。基于文中所述方法, 可快速获取此次西藏定日M6.8地震破裂过程和余震分布结果, 服务于探究地震致灾范围和机理, 为地震灾害评估提供基础资料。

支龙祥, 赵旭. 基于深度学习单台定位2025年西藏定日M6.8地震早期余震[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 820-834.

ZHI Long-xiang, ZHAO Xu. RESEARCH ON EARLY AFTERSHOCKS OF THE 2025 DINGRI M6.8 EARTHQUAKE BASED ON THE DEEP-LEARNING-BASED SINGLE-STATION LOCATION METHOD[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(3): 820-834.

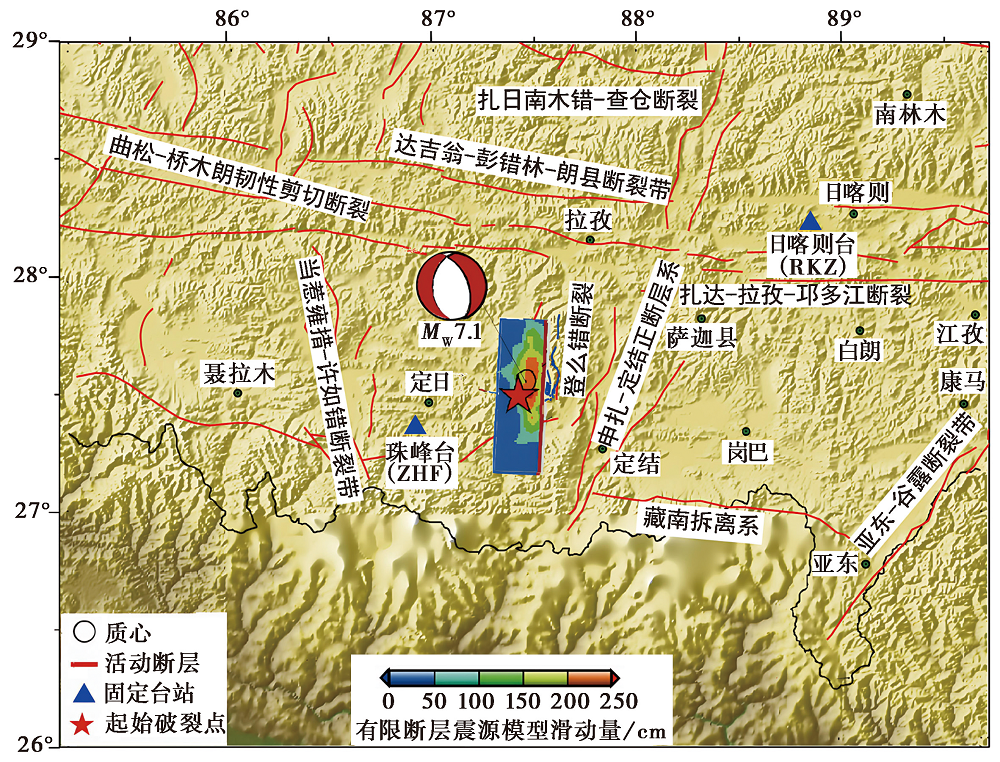

图1 震后快速求解的定日M6.8地震震源机制解和破裂过程图 登么错附近活动断裂数据引自文献(石峰等, 2025)

Fig. 1 The preliminary focal mechanism and rupture process of the M6.8 Dingri earthquake obtained quickly right after the earthquake.

| 发震时刻 (北京时间) | 震中 | 节面Ⅰ | 节面Ⅱ | 矩震级 /MW | 质心深度 /km | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | ||||

| 2025-01-07, 09:05 | 28.5°N,87.45°E | 340 | 51 | -105 | 183 | 41 | -72 | 7.1 | 5 |

表1 定日M6.8地震的震源机制解结果

Table 1 The focal mechanism solution of the M6.8 Dingri earthquake

| 发震时刻 (北京时间) | 震中 | 节面Ⅰ | 节面Ⅱ | 矩震级 /MW | 质心深度 /km | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | ||||

| 2025-01-07, 09:05 | 28.5°N,87.45°E | 340 | 51 | -105 | 183 | 41 | -72 | 7.1 | 5 |

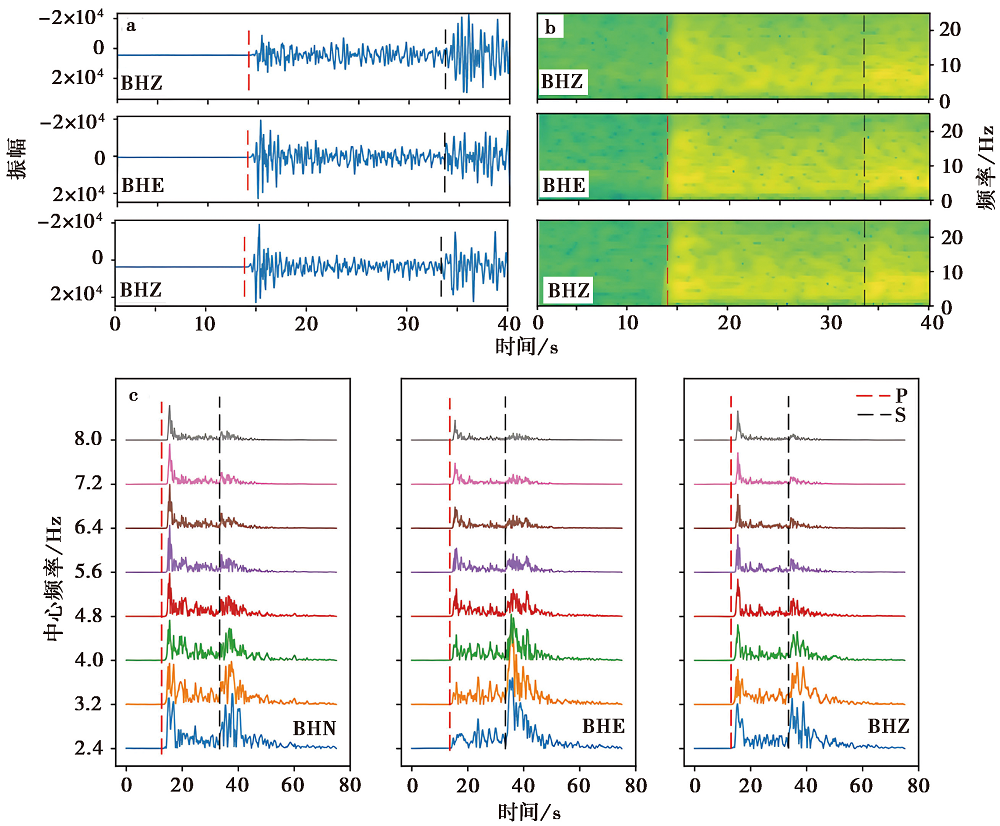

图3 利用窄带滤波器组拾取主震体波震相图 a 日喀则台不同方向记录的M6.8主震原始事件波形; b 日喀则台不同分向的时频谱; c 利用窄带滤波器组对日喀则台不同方向上主震体波震相的拾取。红色和黑色虚线分别表示拾取到的P波和S波震相

Fig. 3 The body-wave phases detected by using a narrowband filter bank.

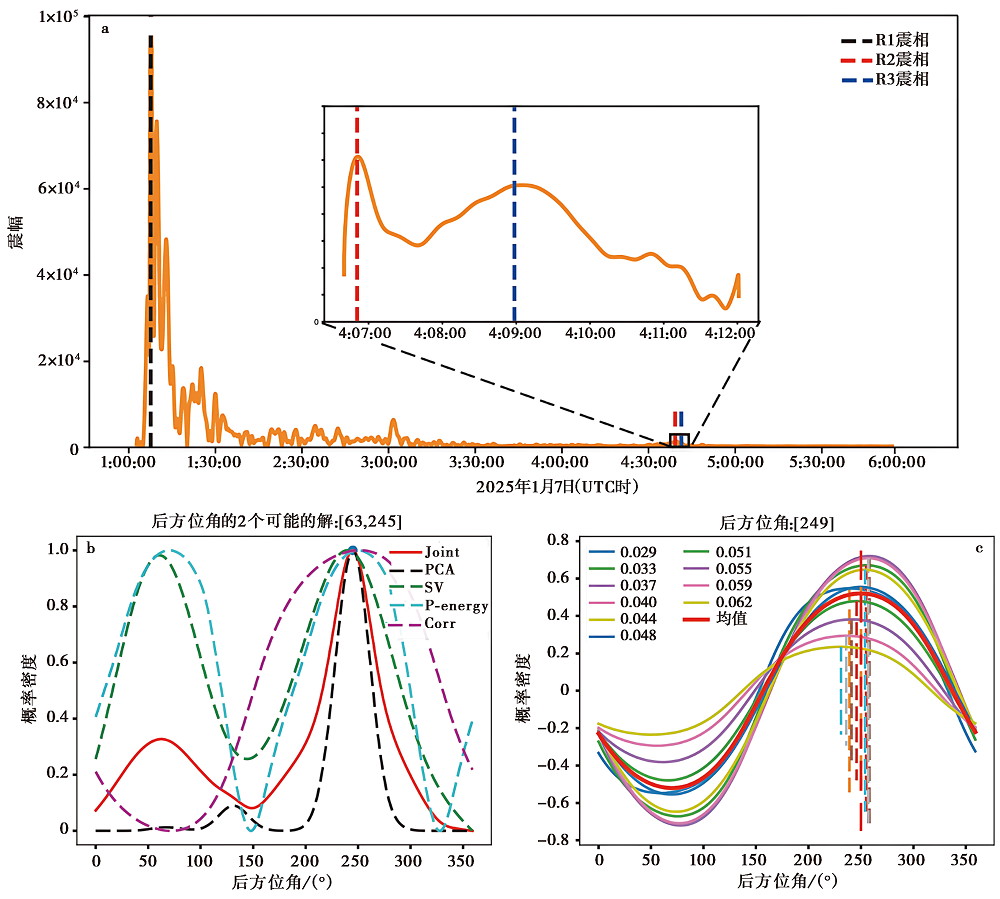

图4 采用日喀则台记录波形测定定日M6.8地震后方位角 a 日喀则台记录波形中观测的定日M6.8地震R1、 R2、 R3瑞利面波; b 利用体波法计算主震的后方位角; Joint 联合反演; PCA 主成分分析法; SV 移动平均单值法; P-energy 径向振幅最大法; Corr 水平分量与垂直分量的互相关负值最大法; c 利用面波方法计算主震的后方位角

Fig. 4 The back-azimuth of the M6.8 Dingri earthquake determined by using waveforms recorded at the station RKZ.

| 人工拾取 P波、S波走时 /s | 体波走时表法 震中距 /km | 体波法 后方位角 /(°) | 面波法 震中距 /km | 面波法 后方位角 /(°) | 体波法 主震发震时间 震中位置 | 面波法 主震发震时间 震中位置 | USGS 主震发震时间 震中位置 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 27.4, 46.3 | 158.76 | 245 | 157.9 | 249 | 2025-01-07, 09:05:16.374 (28.612°N, 87.381°E) | 2025-01-07, 09:05:16.770 (28.706°N, 87.340°E) | 2025-01-07, 09:05:16.824 (28.639°N, 87.361°E) |

表2 基于日喀则台波形数据, 采用不同方法获得的主震定位结果与USGS结果对比

Table2 Comparison of the mainshock location results based on waveforms observed at the station RKZ and different methods, to the results from USGS

| 人工拾取 P波、S波走时 /s | 体波走时表法 震中距 /km | 体波法 后方位角 /(°) | 面波法 震中距 /km | 面波法 后方位角 /(°) | 体波法 主震发震时间 震中位置 | 面波法 主震发震时间 震中位置 | USGS 主震发震时间 震中位置 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 27.4, 46.3 | 158.76 | 245 | 157.9 | 249 | 2025-01-07, 09:05:16.374 (28.612°N, 87.381°E) | 2025-01-07, 09:05:16.770 (28.706°N, 87.340°E) | 2025-01-07, 09:05:16.824 (28.639°N, 87.361°E) |

图5 珠峰台和日喀则台单台定位结果同多台定位结果比较 a、 b 珠峰台和日喀则台检测到的余震事件的时空分布; c、 d 珠峰台和日喀则台确定的方位角和Yao等(2025)所编制的目录中的方位角对比。红色虚线之间区域表示后方位角的差在±10° 范围内, 绿色虚线之间的区域表示后方位角的差在±20° 范围内; e、 f 珠峰台和日喀则台单台定位的震中位置与Yao等(2025)多台定位的震中结果之间的差异; g、 h 珠峰台和日喀则台确定的方位角和杨婷等(2025)所编制的目录中的方位角对比; i、 j 珠峰台和日喀则台单台定位的震中位置与杨婷等(2025)多台定位的震中结果之间的差异

Fig. 5 Comparison of single-station location results from stations ZHF and RKZ, to the results with multi-station location.

图6 西藏定日M6.8地震的余震序列与同震滑动位移在地表分布

Fig. 6 The distribution of the aftershock sequence of the M6.8 Dingri, Xizang earthquake and surface projection of the coseismic slip distribution of the mainshock

| [1] |

石峰, 梁明剑, 罗全星, 等. 2025. 2025年1月7日西藏定日6.8级地震发震构造与同震地表破裂特征[J]. 地震地质, 47(1): 1-15. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.001.

|

|

DOI |

|

| [2] |

田婷婷, 吴中海. 2023. 西藏申扎-定结裂谷南段丁木错正断层的最新史前大地震事件及其地震地质意义[J]. 地质论评, 69(1): 53-55.

|

|

|

|

| [3] |

万永革, 靳志同, 崔华伟, 等. 2017. 2015年尼泊尔强震序列导致的喜马拉雅山峰位移场[J]. 地震地质, 39(4): 699-711. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2017.04.006.

|

|

DOI |

|

| [4] |

杨婷, 王世广, 房立华, 等. 2025. 2025年1月7日西藏定日 MS6.8 地震余震序列特征与发震构造[J]. 地球科学, 50(5): 1721-1732.

|

|

|

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

DOI |

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [1] | 张盛峰, 张永仙. 针对地震科考工作的可操作性余震概率预测及检验——以西藏定日 MS6.8 地震为例[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 835-849. |

| [2] | 吴晓菲, 孟令媛. 2025年1月7日西藏定日6.8级地震序列特征及烈度比较分析[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 869-880. |

| [3] | 王亮, 焦明若, 钱蕊, 张博, 杨士超, 邵媛媛. 利用双差地震成像方法反演辽南地区地壳速度结构[J]. 地震地质, 2022, 44(2): 378-394. |

| [4] | 薛艳, 解孟雨, 刘杰, 庄建仓. 全球MW≥8.0浅源地震的前震序列研究[J]. 地震地质, 2021, 43(5): 1233-1249. |

| [5] | 祁玉萍, 龙锋, 林圣杰, 肖本夫, 赵小艳, 王培玲, 冯建刚. 南北地震带中段及周边中强地震序列类型的特征[J]. 地震地质, 2021, 43(1): 177-196. |

| [6] | 段梦乔, 赵翠萍. 金沙江下游水库区地震震源机制特征[J]. 地震地质, 2019, 41(5): 1155-1171. |

| [7] | 杨婷, 吴建平, 房立华, 王未来. 2014年云南盈江MS5.6和MS6.1地震余震序列重定位[J]. 地震地质, 2016, 38(4): 1047-1057. |

| [8] | 陈杰, 李涛, 孙建宝, 房立华, 姚远, 李跃华, 王浩然, 付博. 2016年11月25日新疆阿克陶MW6.6地震发震构造与地表破裂[J]. 地震地质, 2016, 38(4): 1160-1174. |

| [9] | 王林, 周青云, 王峻, 李文巧, 周连庆, 陈翰林, 苏鹏, 梁朋. 基于深部地震资料与地表变形资料的芦山地震发震构造研究[J]. 地震地质, 2016, 38(2): 458-476. |

| [10] | 缪淼, 朱守彪. 2014年鲁甸地震(MS=6.5)静态库仑应力变化及其影响[J]. 地震地质, 2016, 38(1): 169-181. |

| [11] | 宋春燕, 马瑾, 冉慧敏, 黄辅琼. 2014年新疆于田7.3级地震发震构造和震前地震活动过程讨论[J]. 地震地质, 2015, 37(3): 780-791. |

| [12] | 曲均浩, 蒋海昆, 宋金, 李金. 介质黏滞性质对余震活动影响的数值模拟[J]. 地震地质, 2015, 37(1): 53-67. |

| [13] | 张盛峰, 吴忠良, 房立华. 双差(DD)定位地震目录能用于地震序列的统计地震学参数计算吗?——云南鲁甸MS6.5地震序列b值的空间分布[J]. 地震地质, 2014, 36(4): 1244-1259. |

| [14] | 房立华, 吴建平, 王未来, 吕作勇, 王长在, 杨婷, 钟世军. 云南鲁甸MS6.5地震余震重定位及其发震构造[J]. 地震地质, 2014, 36(4): 1173-1185. |

| [15] | 宋娟, 周永胜, 杨伟红. 丽江MS7.0地震余震深度揭示出的中地壳脆塑性转化特征[J]. 地震地质, 2014, 36(1): 186-195. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||