地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (3): 881-896.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.03.20250042

王鹏1)( ), 戴宗辉2), 孔雪1), 李铂2), 徐长朋2), 张梦昕1)

), 戴宗辉2), 孔雪1), 李铂2), 徐长朋2), 张梦昕1)

收稿日期:2025-01-27

修回日期:2025-04-14

出版日期:2025-08-13

发布日期:2025-08-13

作者简介:王鹏, 男, 1983年生, 博士, 副教授, 主要从事震源参数和地震序列发震机制等方面的研究, E-mail: wangpengeq@163.com。

基金资助:

WANG Peng1)( ), DAI Zong-hui2), KONG Xue1), LI Bo2), XU Chang-peng2), ZHANG Meng-xin1)

), DAI Zong-hui2), KONG Xue1), LI Bo2), XU Chang-peng2), ZHANG Meng-xin1)

Received:2025-01-27

Revised:2025-04-14

Online:2025-08-13

Published:2025-08-13

摘要:

掌握地震序列的应力演化过程对于理解地震孕育和发生的物理机制至关重要。通过震源机制解反演震源区的构造应力场, 能够了解震后应力的释放和调整状态。文中利用P波初动极性方法反演了西藏定日 MS6.8 地震序列中189个地震的震源机制解, 基于SATSI算法反演了主应力轴的方向和应力比R值, 分析了震源区应力场的时空演化特征。结合地震序列双差定位结果, 发现 MS6.8 主震发生在登么错断裂的南部, 余震沿SN向的登么错断裂向N扩展。局部应力场向SN向挤压和EW向拉张的方向演化; R值先降低后回升, 反映了拉张作用的增强和应力场的恢复阶段。地震活动主要集中在南部、 中部、 北部3个地震丛集区, 地震展布分别为NNW、 NNE和NNW向。3个区域的最小主应力轴近水平, 均为SWW向, 但最大主应力轴和R值存在一定程度的差异。南部以正断层拉张为主, 而中、 北部拉张作用逐渐减弱。南部、 中部之间的过渡区地震活动较少, 数据对应力轴的约束不足, 也可能反映了断裂结构的复杂性。根据余震分布和应力场的时空演化特征推测, 震源区还处在应力调整阶段, 尚未恢复至主震前的区域应力状态。

王鹏, 戴宗辉, 孔雪, 李铂, 徐长朋, 张梦昕. 西藏定日 MS6.8 地震序列应力场演化特征分析[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 881-896.

WANG Peng, DAI Zong-hui, KONG Xue, LI Bo, XU Chang-peng, ZHANG Meng-xin. ANALYSIS ON THE EVOLUTION CHARACTERISTICS OF LOCAL STRESS FIELD IN THE MAGNITUDE 6.8 EARTHQUAKE SEQUENCE IN DINGRI, XIZANG[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(3): 881-896.

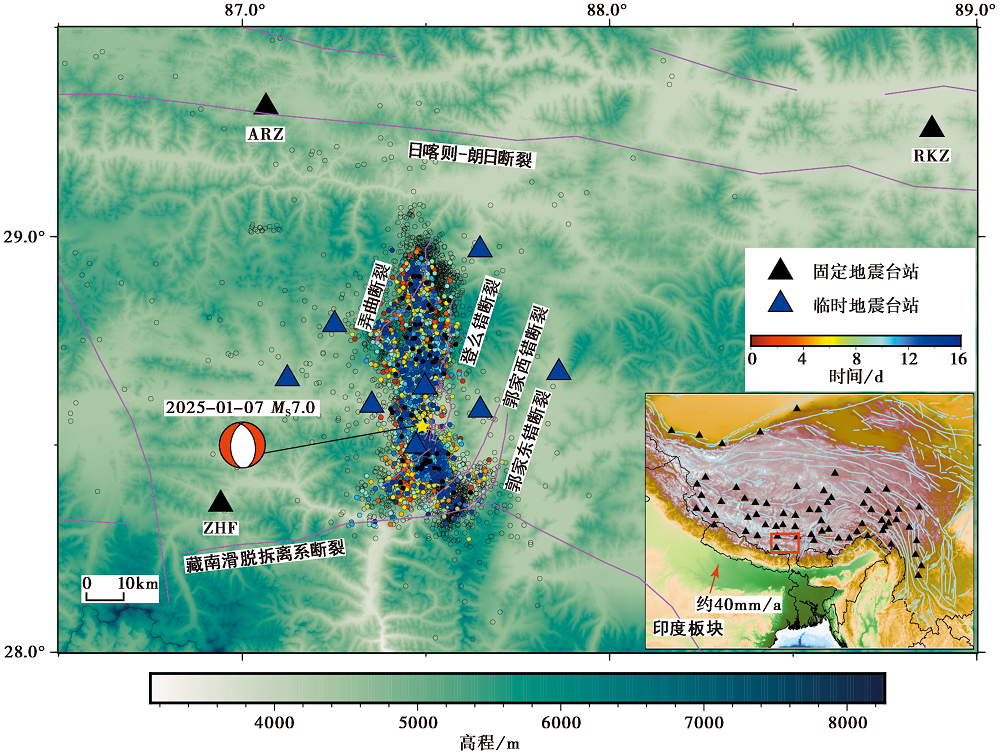

图1 定日 MS6.8 地震序列和台站分布 黑色圆圈是CENC地震目录给出的地震序列震中, 彩色实心圆是文中双差定位的结果, 黄色五角星是序列内最大地震, 即2025年1月7日发生的 MS6.8 地震, 震源机制解标注在左侧, 黑色三角形为固定台站, 蓝色三角形为临时台站, 右下角的子图是青藏高原周边地区, 子图中的红色方框为研究区范围

Fig. 1 Earthquake sequence and station distribution of the Dingri MS6.8 earthquake.

| 深度/km | 0 | 1 | 5 | 11.5 | 16 | 20 | 29.5 | 35 | 45 | 53 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| P波速度/km·s-1 | 3.804 | 4.979 | 5.843 | 5.992 | 5.955 | 5.875 | 5.75 | 5.799 | 6.709 | 7.281 |

| 波速比 | 1.766 | 1.689 | 1.698 | 1.703 | 1.702 | 1.699 | 1.696 | 1.698 | 1.799 | 1.862 |

表1 双差定位的一维速度模型

Table 1 1D velocity model for double-difference relocation

| 深度/km | 0 | 1 | 5 | 11.5 | 16 | 20 | 29.5 | 35 | 45 | 53 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| P波速度/km·s-1 | 3.804 | 4.979 | 5.843 | 5.992 | 5.955 | 5.875 | 5.75 | 5.799 | 6.709 | 7.281 |

| 波速比 | 1.766 | 1.689 | 1.698 | 1.703 | 1.702 | 1.699 | 1.696 | 1.698 | 1.799 | 1.862 |

图2 定日 MS6.8 地震序列地震空间分布图 图中色标代表地震发生时间, 地震序列从南到北分为3个丛集, AA'—DD'是从南到北的4个剖面, 其中AA'、 BB'是南部地震丛集区的投影, CC'是中部区域的地震投影, DD'是北部区域的地震投影; 图a中白色实线是该区域的断层, 虚线方框表示南部区域南端的2个NE向地震活动区

Fig. 2 Spatial distribution of the Dingri MS6.8 earthquake sequence.

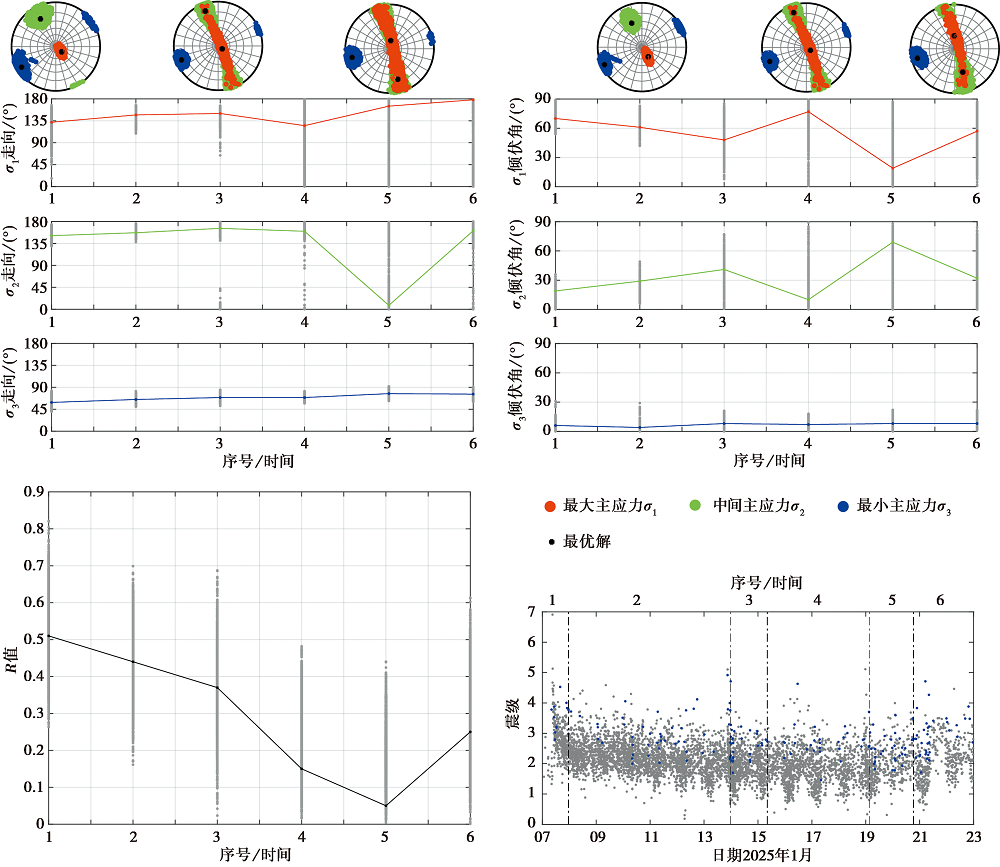

图3 应力轴走向、 倾伏角、 R值和震级随时间的变化图 按30个地震事件为窗长进行分组, 横坐标序号对应组号, 且与时间对应。最上方是6个组的应力反演结果, 图中红色、 绿色、 蓝色范围表示95%置信区间, 黑色点表示最优解。右下图中的虚线示意分组对应的时间范围, 灰点是地震序列中的所有地震, 蓝点是188个A、 B类的震源机制解对应的地震

Fig. 3 Changes of stress axis direction and inclination, R values and magnitude with time.

| 类型 | P轴倾伏角 | B轴倾伏角 | T轴倾伏角 |

|---|---|---|---|

| 正断型(NF) | ≥52° | ≤35° | |

| 逆断型(TF) | ≤35° | ≥52° | |

| 走滑型(SS) | <40° | ≥45° | ≤20° |

| ≤20° | ≥45° | <40° | |

| 正走滑型(NS) | 40° ≤倾伏角<52° | ≤20° | |

| 逆走滑型(TS) | ≤20° | 40° ≤倾伏角<52° | |

| 不确定型(U) | 以上类型之外的震源机制解 | ||

表2 不同震源机制解类型的分类依据表(万永革, 2020)

Table2 Classification criteria for different focal mechanism solution types(WAN Yong-ge, 2020)

| 类型 | P轴倾伏角 | B轴倾伏角 | T轴倾伏角 |

|---|---|---|---|

| 正断型(NF) | ≥52° | ≤35° | |

| 逆断型(TF) | ≤35° | ≥52° | |

| 走滑型(SS) | <40° | ≥45° | ≤20° |

| ≤20° | ≥45° | <40° | |

| 正走滑型(NS) | 40° ≤倾伏角<52° | ≤20° | |

| 逆走滑型(TS) | ≤20° | 40° ≤倾伏角<52° | |

| 不确定型(U) | 以上类型之外的震源机制解 | ||

| 区域 | 数量 | 角度均方根 RMS/(°) | R | 最大主应力σ1/(°) | 中间主应力σ2/(°) | 最小主应力σ3/(°) | 平均失配角 β/(°) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 走向 | 倾伏角 | 走向 | 倾伏角 | 走向 | 倾伏角 | |||||

| Ⅰ | 54 | 21.78 | 0.39 | 158.9 | 31.36 | -6.31 | 57.78 | -106.99 | 6.66 | 33 |

| Ⅱ | 15 | 22.86 | 0.08 | 142.43 | 61.87 | -12.38 | 25.82 | -107.48 | 10.41 | 38.8 |

| Ⅲ | 36 | 22.42 | 0.39 | 18.39 | 69.85 | 158.26 | 15.67 | -108.22 | 12.34 | 36.65 |

| Ⅳ | 14 | 22.82 | 0.46 | 52.20 | 73.03 | 151.58 | 2.85 | -117.56 | 16.71 | 32.25 |

表3 不同区域的应力反演结果(区域对应图4黑色方框中的数字)

Table3 Stress inversion results in different regions

| 区域 | 数量 | 角度均方根 RMS/(°) | R | 最大主应力σ1/(°) | 中间主应力σ2/(°) | 最小主应力σ3/(°) | 平均失配角 β/(°) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 走向 | 倾伏角 | 走向 | 倾伏角 | 走向 | 倾伏角 | |||||

| Ⅰ | 54 | 21.78 | 0.39 | 158.9 | 31.36 | -6.31 | 57.78 | -106.99 | 6.66 | 33 |

| Ⅱ | 15 | 22.86 | 0.08 | 142.43 | 61.87 | -12.38 | 25.82 | -107.48 | 10.41 | 38.8 |

| Ⅲ | 36 | 22.42 | 0.39 | 18.39 | 69.85 | 158.26 | 15.67 | -108.22 | 12.34 | 36.65 |

| Ⅳ | 14 | 22.82 | 0.46 | 52.20 | 73.03 | 151.58 | 2.85 | -117.56 | 16.71 | 32.25 |

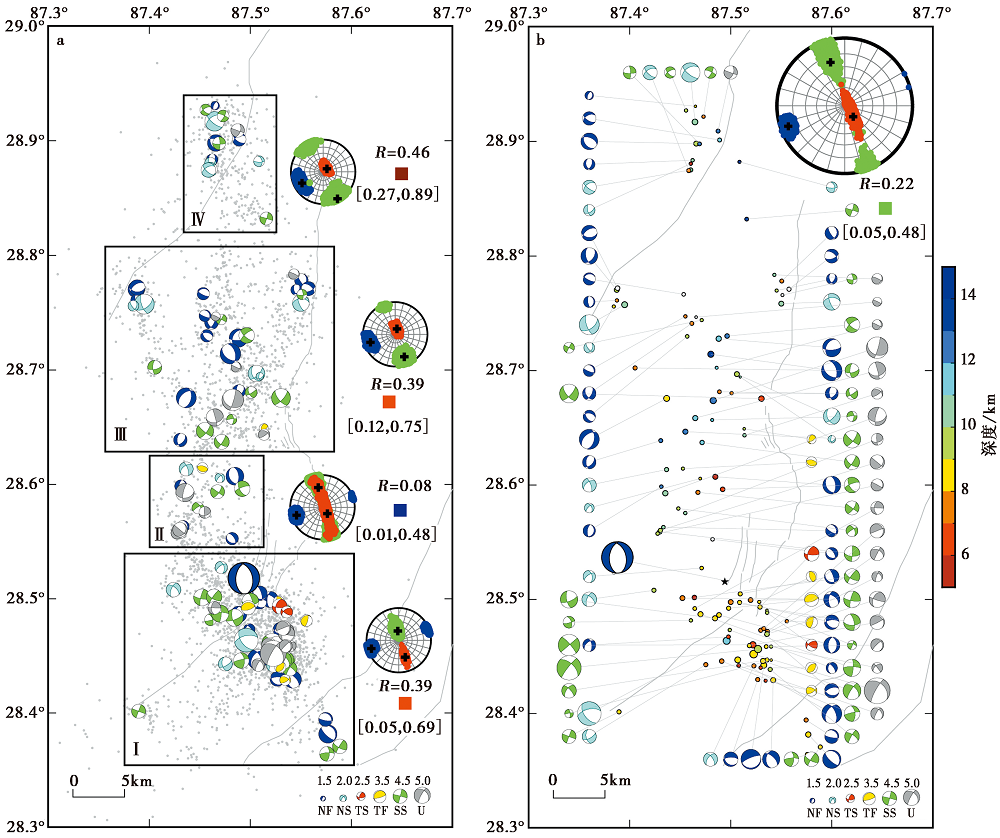

图4 定日 MS6.8 地震序列震源机制和应力张量反演结果 a 所有6种类型的震源机制解的分布, 黑色方框表示分隔的小区域, 旁边是3个主应力轴的bootstrap结果, 其中红点代表最大主应力σ1, 绿点代表中间主应力σ2, 蓝点代表最小主应力σ3, 黑色十字表示最佳解; 周围密集点的分布范围表示95%的置信区间, 方框内左下角的数字对应表3的数据, 方框旁边的是反演得到的相应网格点的R值, 上侧的数字是均值, 下面的数字代表R值的范围。b 6种类型的震源机制解的精确分布, 右上角是这些地震的应力反演结果和R值

Fig. 4 Focal mechanism and stress tensor inversion results of the Dingri MS6.8 earthquake sequence.

| [1] |

郭祥云, 陈学忠, 王生文, 等. 2014. 川滇地区中小地震震源机制解及构造应力场的研究[J]. 地震工程学报, 36(3): 599-607.

|

|

|

|

| [2] |

孟文, 郭长宝, 张重远, 等. 2017. 青藏高原拉萨块体地应力测量及其意义[J]. 地球物理学报, 60(6): 2159-2171.

DOI |

|

|

|

| [3] |

盛书中, 万永革, 黄骥超, 等. 2015. 应用综合震源机制解法推断鄂尔多斯块体周缘现今地壳应力场的初步结果[J]. 地球物理学报, 58(2): 436-452.

DOI |

|

|

|

| [4] |

盛书中, 王倩茹, 李振月, 等. 2025. 基于构造应力场研究2025年西藏定日6.8级地震的发震构造[J]. 地震地质, 47(1): 49-63. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.004.

|

|

DOI |

|

| [5] |

石峰, 梁明剑, 罗全星, 等. 2025. 2025年1月7日西藏定日6.8级地震发震构造与同震地表破裂特征[J]. 地震地质, 47(1): 1-15. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.001.

|

|

DOI |

|

| [6] |

田建慧, 罗艳. 2019. 中国大陆及其周边地区应力场特征[J]. 地震, 39(2): 110-121.

|

|

|

|

| [7] |

万永革, 吴逸民, 盛书中, 等. 2011. P波极性数据所揭示的台湾地区三维应力结构的初步结果[J]. 地球物理学报, 54(11): 2809-2818.

|

|

|

|

| [8] |

万永革. 2015. 联合采用定性和定量断层资料的应力张量反演方法及在乌鲁木齐地区的应用[J]. 地球物理学报, 58(9): 3144-3156.

DOI |

|

|

|

| [9] |

万永革. 2020. 震源机制与应力体系关系模拟研究[J]. 地球物理学报, 63(6): 2281-2296.

DOI |

|

|

|

| [10] |

王晓山, 吕坚, 谢祖军, 等. 2015. 南北地震带震源机制解与构造应力场特征[J]. 地球物理学报, 58(11): 4149-4162.

|

|

|

|

| [11] |

谢富仁, 崔效锋, 赵建涛, 等. 2004. 中国大陆及邻区现代构造应力场分区[J]. 地球物理学报, 47(4): 654-662.

|

|

|

|

| [12] |

徐锡伟, 程佳, 许冲, 等. 2014. 青藏高原块体运动模型与地震活动主体地区讨论: 鲁甸和景谷地震的启示[J]. 地震地质, 36(4): 1116-1134. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2014.04.015.

|

|

DOI |

|

| [13] |

许忠淮. 1985. 用滑动方向拟合法反演唐山余震区的平均应力场[J]. 地震学报, 7(4): 349-362.

|

|

|

|

| [14] |

许忠淮, 汪素云, 黄雨蕊, 等. 1989. 由大量的地震资料推断的我国大陆构造应力场[J]. 地球物理学报, 32(6): 636-647.

|

|

|

|

| [15] | |

|

|

|

| [16] |

俞春泉, 陶开, 崔效锋, 等. 2009. 用格点尝试法求解P波初动震源机制解及解的质量评价[J]. 地球物理学报, 52(5): 1402-1411.

|

|

|

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [1] | 郭钊吾, 鲁人齐, 张金玉, 房立华, 刘冠伸, 吴熙彦, 孙晓, 祁诗淼. 2025年1月7日西藏定日MS6.8强震发震断层三维模型与地震构造环境[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 671-688. |

| [2] | 许月怡, 徐贝贝, 徐晨雨, 邵志刚, 胡朝忠. 基于远震P波、 强震波形和InSAR联合反演2025年西藏定日MS6.8地震破裂过程[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 734-746. |

| [3] | 李金, 邓明文, 张治广, 孙业君, 姚远, 徐凯驰. 2024年塔里木盆地尉犁5级震群发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 463-487. |

| [4] | 崔华伟, 尹昕忠, 陈九辉, 郭飚, 李涛, 姚远, 李世莹, 贾震. 帕米尔高原东北部地震活动及构造应力场特征[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 577-596. |

| [5] | 盛书中, 王倩茹, 李振月, 李红星, 张小娟, 葛坤朋, 宫猛. 基于构造应力场研究2025年西藏定日6.8级地震的发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 49-63. |

| [6] | 王鑫, 张珂, 王玥. 内蒙古阿鲁科尔沁旗MS5.9与MS4.7地震序列特征及其发震构造分析[J]. 地震地质, 2024, 46(6): 1314-1331. |

| [7] | 许永强, 雷建设, 胡晓辉. 2021年5月21日云南漾濞MS6.4地震序列双差重定位及其构造意义[J]. 地震地质, 2024, 46(5): 1066-1090. |

| [8] | 郭祥云, 房立华, 韩立波, 李振月, 李春来, 苏珊. 川滇菱形块体东边界震源机制与应力场特征[J]. 地震地质, 2024, 46(2): 371-396. |

| [9] | 董春丽, 张广伟, 李欣蔚, 王跃杰, 丁大业, 宫卓宏. 基于震源机制和地震定位研究2022年山西古交ML4.1地震的发震构造[J]. 地震地质, 2024, 46(2): 414-432. |

| [10] | 陈翰林, 王勤彩, 张金川, 刘瑞丰. 四川芦山2022年6月 MS6.1 地震的发震构造及其与2013年4月 MS7.0 地震关系的探讨[J]. 地震地质, 2023, 45(5): 1233-1246. |

| [11] | 许英才, 郭祥云. 2022年四川马尔康MS6.0强震群重定位及发震断层探讨[J]. 地震地质, 2023, 45(4): 1006-1024. |

| [12] | 万永革, 王昱茹, 靳志同. 2021年云南漾濞6.4级地震震源区地壳应力不均匀性研究[J]. 地震地质, 2023, 45(4): 1025-1040. |

| [13] | 傅莺, 胡斌, 赵敏, 龙锋. 2022年芦山MS6.1地震序列的精确定位及发震构造[J]. 地震地质, 2023, 45(4): 987-1005. |

| [14] | 樊文杰. 2021年5月21日漾濞MS6.4地震及周边的构造应力场特征和动力学意义[J]. 地震地质, 2023, 45(1): 208-230. |

| [15] | 张珂, 王鑫, 杨红樱, 王玥, 徐岩, 李静. 2021年云南漾濞MS6.4地震序列特征及其发震构造分析[J]. 地震地质, 2023, 45(1): 231-251. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||