地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (3): 671-688.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.03.20250030

郭钊吾1)( ), 鲁人齐1),*(

), 鲁人齐1),*( ), 张金玉1), 房立华2), 刘冠伸1), 吴熙彦1), 孙晓1), 祁诗淼1)

), 张金玉1), 房立华2), 刘冠伸1), 吴熙彦1), 孙晓1), 祁诗淼1)

收稿日期:2025-01-25

修回日期:2025-02-10

出版日期:2025-06-20

发布日期:2025-08-13

通讯作者:

*鲁人齐, 男, 1982年生, 研究员, 博士生导师, 长期从事活动构造与三维建模研究, E-mail: lurenqi@163.com。

作者简介:郭钊吾, 男, 1996年生, 现为中国地震局地质研究所构造地质学专业在读博士研究生, 主要从事活动构造三维建模研究, E-mail: gzwrdzs@126.com。

基金资助:

GUO Zhao-wu1)( ), LU Ren-qi1),*(

), LU Ren-qi1),*( ), ZHANG Jin-yu1), FANG Li-hua2), LIU Guan-shen1), WU Xi-yan1), SUN Xiao1), QI Shi-miao1)

), ZHANG Jin-yu1), FANG Li-hua2), LIU Guan-shen1), WU Xi-yan1), SUN Xiao1), QI Shi-miao1)

Received:2025-01-25

Revised:2025-02-10

Online:2025-06-20

Published:2025-08-13

摘要:

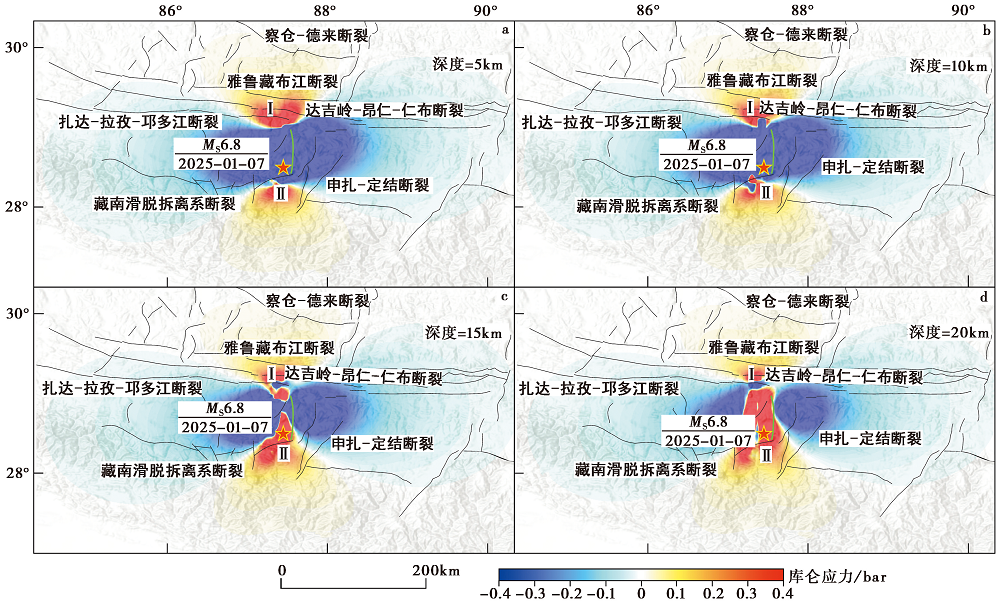

2025年1月7日, 西藏定日县发生 MS6.8 强震, 造成126人死亡, 最大烈度达Ⅸ度, 引起广泛关注。定日 MS6.8 地震的震中位于登么错断裂附近, 初步推断该断裂为发震断裂。文中根据公开获取的地表地质调查结果、 余震重定位和震源机制解数据, 基于SKUA-GOCAD三维建模平台, 构建了登么错断裂的三维几何模型, 揭示了定日 MS6.8 强震发震断层在三维空间展布的几何学特征。研究表明, 登么错断裂具有明显的几何分段性, 断裂的几何结构和地震活动在空间中的分布具有一定的关联性。此次地震的主震发生在登么错断裂(P3段)三维结构突变的位置(断层面呈向东凸出的弧形), 该地震的孕育和发生可能与断层面复杂的几何结构有关。震中所处的藏南地区深部发育大型拆离层, 登么错断裂为上陡下缓的铲式正断层, 断层底部在上地壳拆离层下方消失, 并未进一步向下延伸, 属于藏南地区浅部正断层系统, 此次地震是浅部正断层应力释放的结果。通过Coulomb 3.4程序计算得到不同深度的库仑应力变化表明: 登么错断裂南段、 藏南滑脱拆离系断裂中段、 申扎-定结断裂南段、 雅鲁藏布江断裂中段、 达吉岭-昂仁-仁布断裂中段处于震后应力加载状态。因此, 建议对余震进行监测和开展地震危险性分析时重点关注上述区域。文中刻画了三维发震断裂模型, 初步分析了发震构造, 为该区域孕震环境以及地震危险性评估提供了依据与参考。

郭钊吾, 鲁人齐, 张金玉, 房立华, 刘冠伸, 吴熙彦, 孙晓, 祁诗淼. 2025年1月7日西藏定日MS6.8强震发震断层三维模型与地震构造环境[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 671-688.

GUO Zhao-wu, LU Ren-qi, ZHANG Jin-yu, FANG Li-hua, LIU Guan-shen, WU Xi-yan, SUN Xiao, QI Shi-miao. THREE-DIMENSIONAL MODEL OF SEISMOGENIC FAULT AND SEISMIC ENVIRONMENT OF XIZANG DINGRI MS6.8 EARTHQUAKE OF JANUARY 7, 2025[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(3): 671-688.

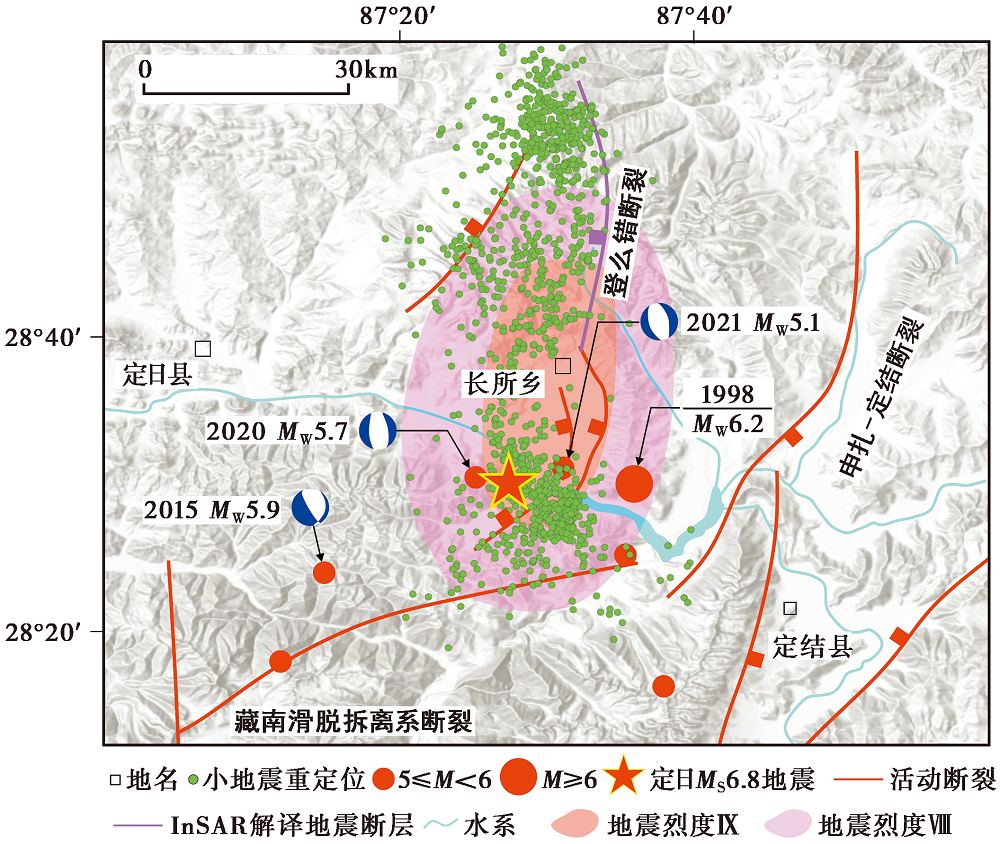

图1 2025年1月7日西藏定日地震区域地震构造图 TP 青藏高原, AB 阿穆尔地块, OB 鄂尔多斯地块, NCB 华北地块, SCB 华南地块, SCS 南海。图1a所示白框为图1b范围

Fig. 1 Map showing tectonic background of Dingri earthquake of January 7, 2025, Xizang.

图2 研究区历史强震(M≥5)、 余震重定位分布及地震烈度图 不同颜色的小球代表不同的地震等级, 绿色小球代表双差定位的余震数据(据房立华, 私人通讯); 沙滩球代表地震的震源机制解 ① , 为上半球投影; 红色实线代表断层, 紫色实线代表InSAR解译地震断层 ② 。粉色和橘红色覆盖区域为地震烈度分布范围 ③

Fig. 2 Distribution of historical strong earthquakes(M≥5), aftershock relocation, and seismic intensity in the study area.

| 发震时间 | 北纬 /(°) | 东经 /(°) | 节面Ⅰ/(°) | 节面Ⅱ/(°) | MW | 矩心深度 /km | 产出机构 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 走向 | 倾角 | 滑动角 | 走向 | 倾角 | 滑动角 | ||||||

| 2025-01-07 | 28.5 | 87.45 | 334.00 | 71.0 | -100.00 | 182.00 | 22.0 | 64.00 | 6.9 | 13 | CENC |

| 2025-01-07 | 28.5 | 87.45 | 346.00 | 49.0 | -95.00 | 174.00 | 42.0 | -85.00 | 7.0 | 10 | IGCEA |

| 2025-01-07 | 28.56 | 87.47 | 349.00 | 42.0 | -103.00 | 187.00 | 49.0 | -78.00 | 7.1 | 11.5 | USGS |

| 2025-01-07 | 28.56 | 87.33 | 151.00 | 56.0 | -116.00 | 12.00 | 41.0 | -56.00 | 7.1 | 14 | GFZ |

| 2025-01-07 | 28.63 | 87.36 | 196.00 | 44.0 | -640.00 | 341.00 | 51.0 | -113.00 | 7.2 | 14 | IPGP |

| 2025-01-07 | 28.76 | 87.49 | 189.33 | 52.8 | -95.75 | 7.17 | 7.9 | CDUT | |||

表1 不同研究机构反演得到的定日 MS6.8 地震的震源机制解

Table 1 The focal mechanism solutions for Dingri MS6.8 earthquake by different institutions

| 发震时间 | 北纬 /(°) | 东经 /(°) | 节面Ⅰ/(°) | 节面Ⅱ/(°) | MW | 矩心深度 /km | 产出机构 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 走向 | 倾角 | 滑动角 | 走向 | 倾角 | 滑动角 | ||||||

| 2025-01-07 | 28.5 | 87.45 | 334.00 | 71.0 | -100.00 | 182.00 | 22.0 | 64.00 | 6.9 | 13 | CENC |

| 2025-01-07 | 28.5 | 87.45 | 346.00 | 49.0 | -95.00 | 174.00 | 42.0 | -85.00 | 7.0 | 10 | IGCEA |

| 2025-01-07 | 28.56 | 87.47 | 349.00 | 42.0 | -103.00 | 187.00 | 49.0 | -78.00 | 7.1 | 11.5 | USGS |

| 2025-01-07 | 28.56 | 87.33 | 151.00 | 56.0 | -116.00 | 12.00 | 41.0 | -56.00 | 7.1 | 14 | GFZ |

| 2025-01-07 | 28.63 | 87.36 | 196.00 | 44.0 | -640.00 | 341.00 | 51.0 | -113.00 | 7.2 | 14 | IPGP |

| 2025-01-07 | 28.76 | 87.49 | 189.33 | 52.8 | -95.75 | 7.17 | 7.9 | CDUT | |||

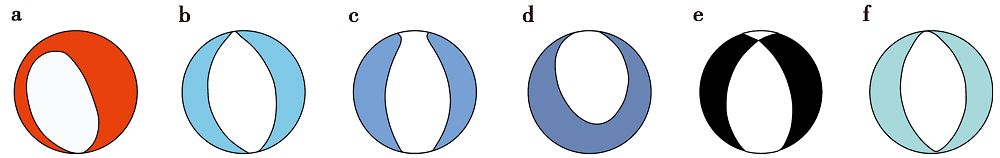

图3 定日 MS6.8 地震震源机制解 a CENC计算结果; b IGCEA计算结果; c USGS计算结果; d GFZ计算结果; e IPGP计算结果; f CDUT计算结果

Fig. 3 The focal mechanism solution graphs for Dingri MS6.8 earthquake.

图4 定日震区可视化三维工区与数据加载 a 研究区三维工区, 紫色实线代表InSAR解释地震断层, 红色实线代表地质调查地震地表迹线; b 定日地震余震深度分布统计柱状图, 小球代表震后5d内的余震(来自房立华团队)

Fig. 4 Perspective view of the 3D modelling platform and loaded data in Dingri earthquake region.

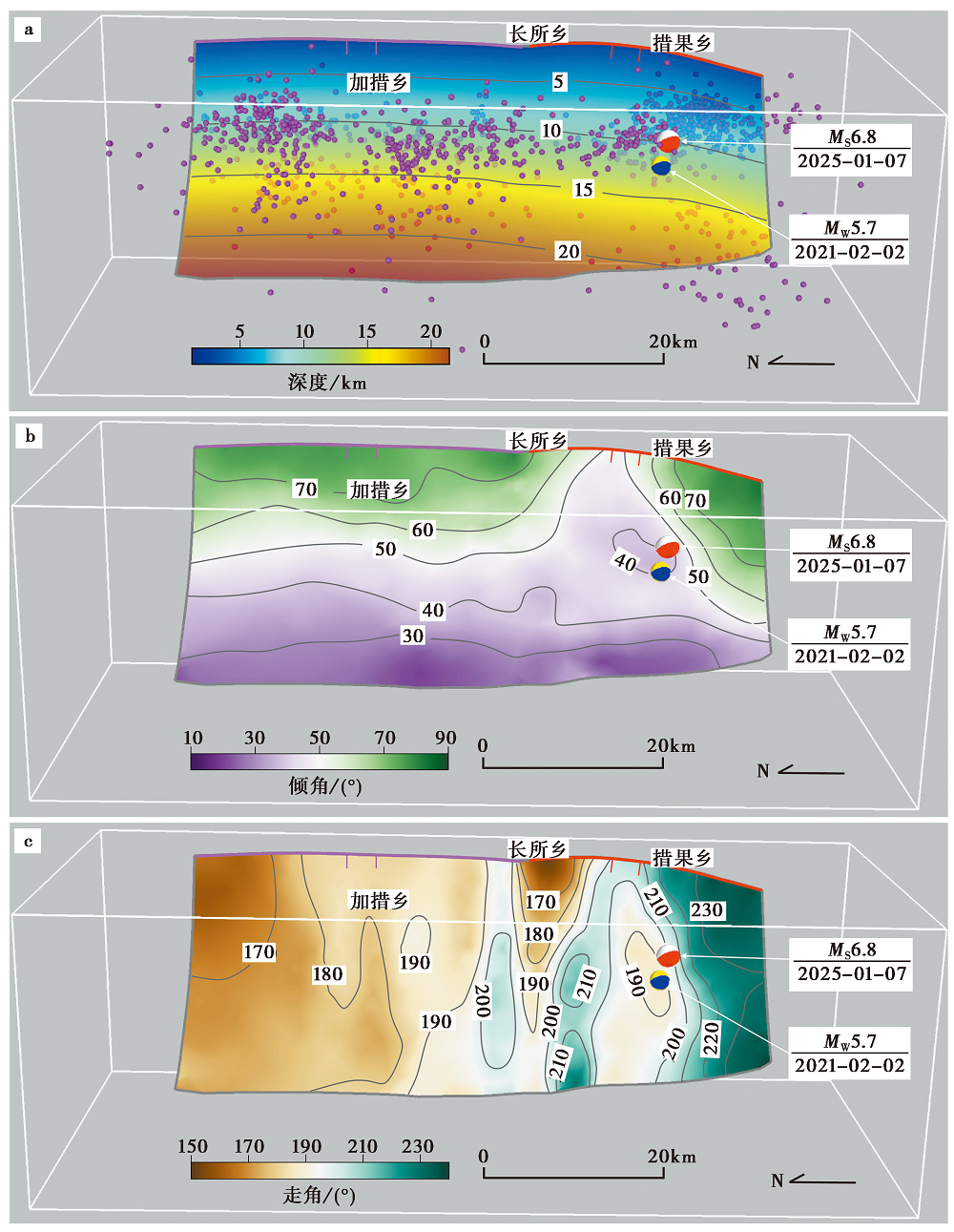

图5 发震断层精细三维几何模型 a 发震断层深度三维模型, 紫色小球代表余震数据; b 断层倾角三维模型; c 断层走向三维模型。紫色实线代表InSAR解释地震断层, 红色实线代表地质调查地震地表迹线; 沙滩球为震源机制解, 红色沙滩球为2025年定日地震的震源机制解。

Fig. 5 Detailed 3D geometric model of the seismogenic fault.

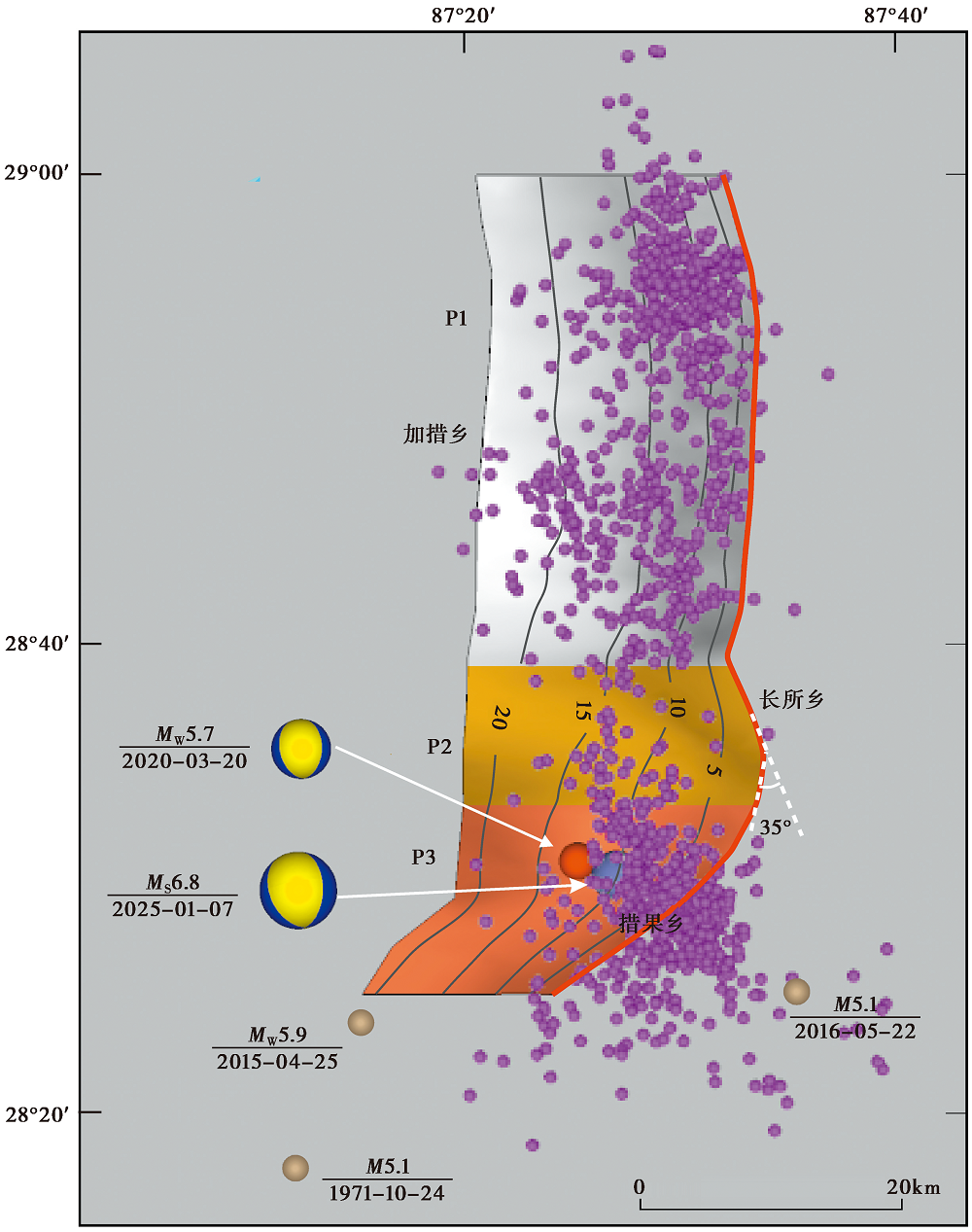

图6 登么错断裂三维模型与分段特性 紫色小球代表余震, 红色小球代表2020年 MW5.7 地震, 蓝色小球代表2025年1月7日定日地震; 不同颜色的断层面代表登么错断层的分段; 灰色实线代表深度等值线

Fig. 6 Segment characteristics of the Dengmecuo Fault.

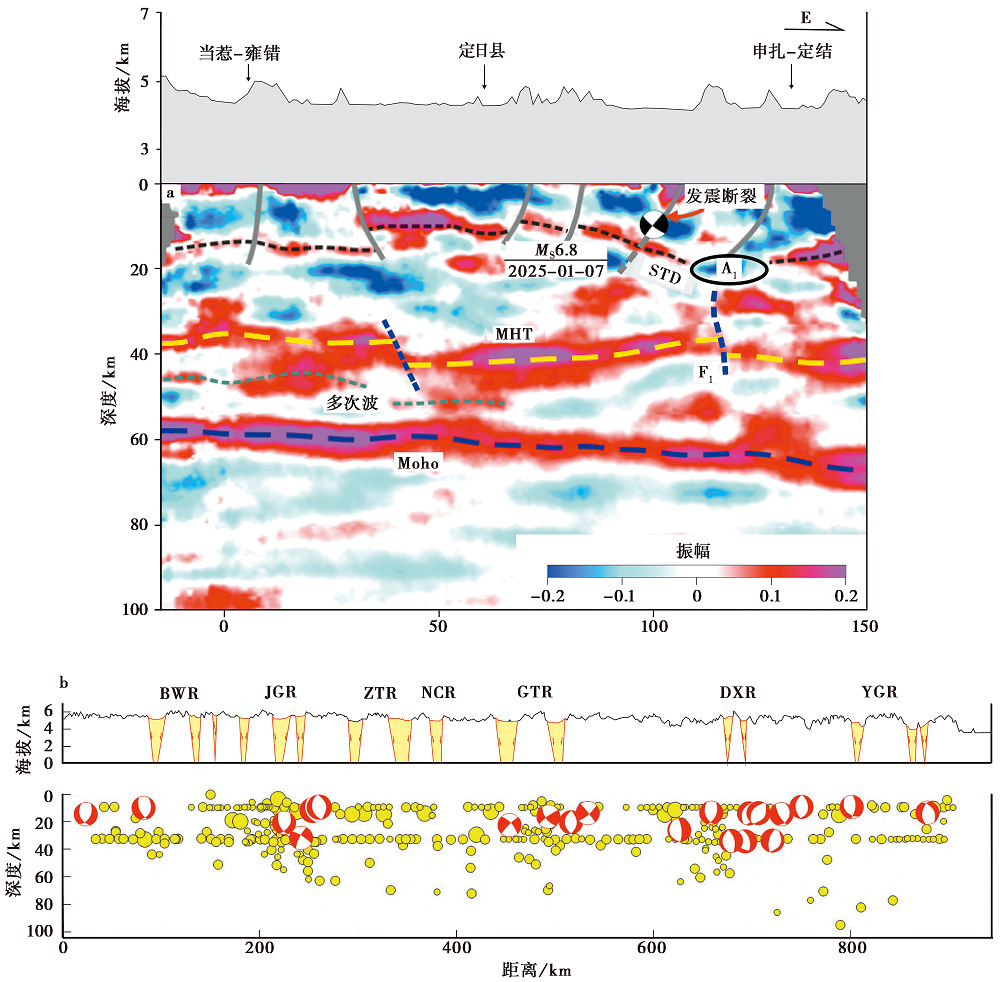

图7 藏南裂谷系深部结构与地震分布特征分析 a 深度域接收函数剖面 ① , 位置见图1b; 黑色虚线代表藏南滑脱拆离系底界面(STD), 黄色虚线代表印度板块俯冲地壳顶界面的喜马拉雅逆冲断裂带(MHT), 灰蓝色虚线代表莫霍面(Moho), 灰色实线代表浅层正断层, 蓝色虚线代表推测深大断裂。b EW向跨藏南裂谷系震源深度及震源机制解投影剖面(高扬等, 2024), 位置见图1a, 黄色圆圈代表裂谷中M≥5的地震。COR 错那-沃卡裂谷; BWR 普兰-文布当桑裂谷; DXR 定结-申扎裂谷; GTR 岗嘎-当惹雍错裂谷; JGR 江曲藏布-改则裂谷; NCR 聂拉木-措勤裂谷; YGR 亚东-谷露裂谷; ZTR 仲巴-塔若错裂谷

Fig. 7 Deep structure of the south Tibetan rifting system.

图8 2025年1月7日定日 MS6.8 地震同震库仑应力变化 a 深度5km; b 深度10km; c 深度15km; d 深度20km。红色五角星代表定日 MS6.8 地震, 绿色实线代表登么错断裂, 黑色实线代表该区域内其他断裂

Fig. 8 Coulomb stress changes associated with the Dingri MS6.8 earthquake of January 7, 2025.

| [1] |

蔡蔚, 卢占武, 黄荣, 等. 2024. 基于短周期密集台阵接收函数揭示的藏南错那洞穹窿地壳结构[J]. 地学前缘, 31(1): 170-180.

DOI |

|

DOI |

|

| [2] |

方金玲, 赵斌, 余建胜, 等. 2022. 2015年西藏定日 MW5.7 地震震源参数估计和静态应力触发研究[J]. 大地测量与地球动力学, 42(9): 964-970.

|

|

|

|

| [3] |

冯博, 李江海, 陶春辉, 等. 2024. 西南印度洋中脊49°E-52°E区域洋壳增生的构造与岩浆特征[J]. 地球物理学报, 67(12): 4733-4747.

|

|

|

|

| [4] |

付建刚, 李光明, 王根厚, 等. 2018. 北喜马拉雅E-W向伸展变形时限: 来自藏南错那洞穹隆Ar-Ar年代学证据[J]. 地球科学, 43(8): 2638-2650.

|

|

|

|

| [5] |

高扬, 吴中海, 左嘉梦, 等. 2024. 藏南聂拉木-措勤裂谷南段第四纪正断层作用的时空特征[J]. 地球科学, 49(7): 2552-2569.

|

|

|

|

| [6] |

韩竹军, 董绍鹏, 谢富仁, 等. 2008. 南北地震带北部5次(1561-1920年)M≥7地震触发关系研究 地球物理学报, 51( 6): 1776-1784.

|

|

|

|

| [7] |

黄婷, 吴中海, 韩帅, 等. 2024. 西藏日喀则地区的活断层基本特征及地震灾害潜在风险评估[J]. 地震科学进展, 54(10): 696-711.

|

|

|

|

| [8] |

李春森, 徐啸, 向波, 等. 2023. 北喜马拉雅构造带东部Moho形态研究: 以接收函数3DCCP方法为例[J]. 地学前缘, 30(2): 57-67.

DOI |

|

DOI |

|

| [9] |

李海兵, 潘家伟, 孙知明, 等. 2021. 大陆构造变形与地震活动——以青藏高原为例[J]. 地质学报, 95(1): 194-213.

|

|

|

|

| [10] |

李琦, 李承涛, 赵斌, 等. 2024. 2020年西藏定日 MW5.6 地震震源参数估计和应力触发研究[J]. 地球物理学报, 67(1): 172-188.

|

|

|

|

| [11] |

李雨森, 李为乐, 许强, 等. 2025. 2025年1月7日西藏定日 MS6.8 地震InSAR同震形变探测与断层滑动分布反演[J/OL]. 成都理工大学学报(自然科学版): 1-13.

|

|

|

|

| [12] |

李振洪, 韩炳权, 刘振江, 等. 2022. InSAR数据约束下2016年和2022年青海门源地震震源参数及其滑动分布[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 47(6): 887-897.

|

|

|

|

| [13] |

鲁人齐, 房立华, 郭志, 等. 2022. 2022年6月1日四川芦山 MS6.1 强震构造精细特征[J]. 地球物理学报, 65(11): 4299-4310.

|

|

|

|

| [14] |

鲁人齐, 徐锡伟, 陈立春, 等. 2018. 2017年8月8日九寨沟 MS7.0 地震构造与震区三维断层初始模型[J]. 地震地质, 40(1): 1-11. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.01.001.

|

|

DOI |

|

| [15] |

石峰, 梁明剑, 罗全星, 等. 2025. 2025年1月7日西藏定日6.8级地震发震构造与同震地表破裂特征[J]. 地震地质, 47(1): 1-15. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.001.

|

|

DOI |

|

| [16] |

田婷婷, 吴中海. 2023. 西藏申扎-定结裂谷南段丁木错正断层的最新史前大地震事件及其地震地质意义[J]. 地质论评, 69(S1): 53-55.

|

|

|

|

| [17] |

万永革, 黄少华, 王福昌, 等. 2023. 2022年门源地震序列揭示的断层几何形状及滑动特性[J]. 地球物理学报, 66(7): 2796-2810.

|

|

|

|

| [18] |

王永哲, 陈石, 陈鲲. 2021. InSAR 数据约束的 2020 年西藏定日 MW5.7 地震源模型及构造意义[J]. 地震, 41(1): 116-128.

|

|

|

|

| [19] |

魏斌, 刘琦, 王振宇, 等. 2023. 强震震级预测中凹凸体识别与级联破裂相关研究综述[J]. 地震, 43(3): 1-17.

|

|

|

|

| [20] |

吴超, 孙晶, 章国威, 等. 2024. 塔里木盆地库车坳陷中生代原型盆地性状及其石油地质意义[J]. 地质学报, 98(12): 3715-3734.

|

|

|

|

| [21] |

吴佳杰, 徐啸, 郭晓玉, 等. 2022. 喜马拉雅造山带东段错那裂谷的地壳结构[J]. 地学前缘, 29(4): 221-230.

DOI |

|

DOI |

|

| [22] |

吴永祺, 张海明. 2022. 断层几何形态和自发破裂的动力学参数对地震波场的影响[J]. 地球物理学报, 65(3): 965-977.

|

|

|

|

| [23] |

吴中海, 张永双, 胡道功, 等. 2008. 西藏错那-拿日雍错地堑的第四纪正断层作用及其形成机制探讨[J]. 第四纪研究, 28(2): 232-242.

|

|

|

|

| [24] |

徐心悦. 2019. 藏南申扎-定结断裂系卡达正断裂晚第四纪活动性及其环境效应[D]. 北京: 中国地震局地质研究所.

|

|

|

|

| [25] |

薛帅, 卢占武, 李文辉, 等. 2022. 北喜马拉雅错那洞穹窿深部三维电性结构及其构造意义[J]. 中国科学(D辑), 52(8): 1516-1531.

|

|

|

|

| [26] |

张佳伟, 李汉敖, 张会平, 等. 2020. 青藏高原新生代SN走向裂谷研究进展[J]. 地球科学进展, 35(8): 848-862.

DOI |

|

DOI |

|

| [27] |

张进江. 2007. 北喜马拉雅及藏南伸展构造综述[J]. 地质通报, 26(6): 639-649.

|

|

|

|

| [28] |

张进江, 郭磊, 丁林. 2002. 申扎-定结正断层体系中、 南段构造特征及其与藏南拆离系的关系[J]. 科学通报, 47(10): 738-743.

|

|

|

|

| [29] |

张丽芬,

DOI |

|

|

|

| [30] |

张小涛, 姜祥华, 薛艳, 等. 2020. 2020年3月20日西藏定日 MS5.9 地震总结[J]. 地震地磁观测与研究, 41(4): 193-203.

|

|

|

|

| [31] |

朱琳, 戴勇, 石富强, 等. 2022. 祁连-海原断裂带库仑应力演化及地震危险性[J]. 地震学报, 44(2): 223-236.

|

|

|

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [1] | 许月怡, 徐贝贝, 徐晨雨, 邵志刚, 胡朝忠. 基于远震P波、 强震波形和InSAR联合反演2025年西藏定日MS6.8地震破裂过程[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 734-746. |

| [2] | 陈翰林, 王勤彩, 高锦瑞, 李君. 2025年西藏定日MS6.8地震序列发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 747-760. |

| [3] | 尹欣欣, 左可桢, 赵翠萍, 蔡润. 西藏定日 MS6.8 地震重定位及前震序列识别[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 850-868. |

| [4] | 王鹏, 戴宗辉, 孔雪, 李铂, 徐长朋, 张梦昕. 西藏定日 MS6.8 地震序列应力场演化特征分析[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 881-896. |

| [5] | 李金, 邓明文, 张治广, 孙业君, 姚远, 徐凯驰. 2024年塔里木盆地尉犁5级震群发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 463-487. |

| [6] | 王雪竹, 吴传勇, 刘建明, 臧柯智, 袁海洋, 高瞻, 张金烁, 马云潇. 2024年1月23日新疆乌什 MS7.1 地震序列重定位与发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 488-506. |

| [7] | 崔华伟, 尹昕忠, 陈九辉, 郭飚, 李涛, 姚远, 李世莹, 贾震. 帕米尔高原东北部地震活动及构造应力场特征[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 577-596. |

| [8] | 石峰, 梁明剑, 罗全星, 乔俊香, 张达, 王鑫, 易文星, 张佳伟, 张迎峰, 张会平, 李涛, 李安. 2025年1月7日西藏定日6.8级地震发震构造与同震地表破裂特征[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 1-15. |

| [9] | 盛书中, 王倩茹, 李振月, 李红星, 张小娟, 葛坤朋, 宫猛. 基于构造应力场研究2025年西藏定日6.8级地震的发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 49-63. |

| [10] | 许英才, 郭祥云. 2023年平原MS5.5地震矩张量反演及发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 284-305. |

| [11] | 王鑫, 张珂, 王玥. 内蒙古阿鲁科尔沁旗MS5.9与MS4.7地震序列特征及其发震构造分析[J]. 地震地质, 2024, 46(6): 1314-1331. |

| [12] | 许永强, 雷建设, 胡晓辉. 2021年5月21日云南漾濞MS6.4地震序列双差重定位及其构造意义[J]. 地震地质, 2024, 46(5): 1066-1090. |

| [13] | 郭祥云, 房立华, 韩立波, 李振月, 李春来, 苏珊. 川滇菱形块体东边界震源机制与应力场特征[J]. 地震地质, 2024, 46(2): 371-396. |

| [14] | 董春丽, 张广伟, 李欣蔚, 王跃杰, 丁大业, 宫卓宏. 基于震源机制和地震定位研究2022年山西古交ML4.1地震的发震构造[J]. 地震地质, 2024, 46(2): 414-432. |

| [15] | 吴熙彦, 鲁人齐, 张金玉, 孙晓, 徐芳, 陈桂华. 中国地震科学实验场三维断层模型Web展示原型系统[J]. 地震地质, 2024, 46(1): 35-47. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||