地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (5): 1326-1342.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.05.20250096

戴梦雪1,2)( ), 徐荣荣1), 赵斐宇1,2), 裴军令1),*(

), 徐荣荣1), 赵斐宇1,2), 裴军令1),*( )

)

收稿日期:2025-04-24

修回日期:2025-06-18

出版日期:2025-10-20

发布日期:2025-11-11

通讯作者:

裴军令, 男, 1977年生, 研究员, 主要从事构造地质研究工作, E-mail: 作者简介:戴梦雪, 女, 1990年生, 2017年于中国科学院地质与地球物理研究所获固体地球物理学博士学位, 讲师, 主要研究方向为地下深部结构成像, E-mail: daimengxue@ecut.edu.cn。

基金资助:

DAI Meng-xue1,2)( ), XU Rong-rong1), ZHAO Fei-yu1,2), PEI Jun-ling1),*(

), XU Rong-rong1), ZHAO Fei-yu1,2), PEI Jun-ling1),*( )

)

Received:2025-04-24

Revised:2025-06-18

Online:2025-10-20

Published:2025-11-11

摘要: 伊朗高原的地壳结构与强震活动密切相关, 其莫霍面形态对揭示该区域的陆内变形机制和深部孕震环境具有重要意义。文中利用球坐标系下的快速非线性重力反演方法计算得到了伊朗高原的莫霍面深度分布。结果显示, 扎格罗斯及其邻区的莫霍面最深, 局部可达60~65km, 反映出明显的地壳增厚特征; 伊朗中部区域的莫霍面变化相对平缓, 介于35~50km之间。地震活动性分析表明, 震级≥5.0的地震事件多分布在莫霍面梯度带及均衡重力异常的正值区。扎格罗斯褶皱冲断带、 萨南达季-锡尔詹变质带和科佩特达格山脉等区域均衡补偿不足, 呈现出地壳应力集中与震源聚集的特征, 为地震高发区。伊朗中部区域整体刚性较强, 地壳结构稳定, 地震活动较稀疏。文中验证了球坐标系下变密度非线性重力反演方法在复杂构造地区深部地壳结构研究中的有效性与适用性, 进一步揭示了伊朗高原地壳结构与强震活动之间存在明确的空间对应关系。同时, 文中研究为理解伊朗高原深部构造格局与孕震环境提供了新的地球物理学依据。

戴梦雪, 徐荣荣, 赵斐宇, 裴军令. 基于球坐标系重力反演的伊朗高原地壳结构与强震活动分析[J]. 地震地质, 2025, 47(5): 1326-1342.

DAI Meng-xue, XU Rong-rong, ZHAO Fei-yu, PEI Jun-ling. ANALYSIS OF CRUSTAL STRUCTURE AND STRONG EARTH-QUAKE ACTIVITY OF THE IRANIAN PLATEAU BASED ON GRAVITY INVERSION IN SPHERICAL COORDINATE SYSTEM[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(5): 1326-1342.

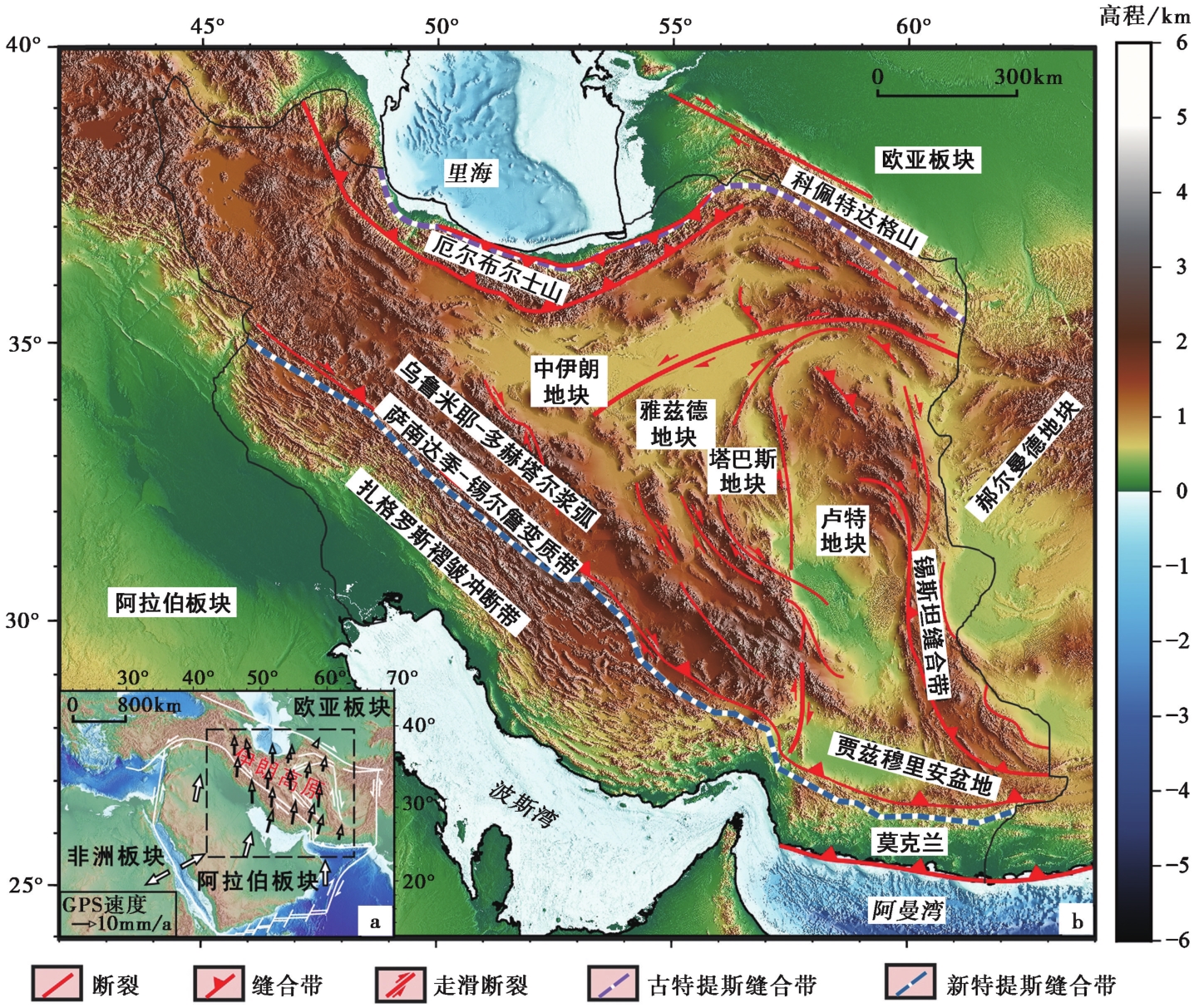

图 1 a阿拉伯-欧亚板块会聚背景; b 伊朗高原地形及主要构造单元分布

Fig. 1 Background of the Arabia-Eurasia convergence(a) and distribution of the topography and central tectonic units of the Iranian Plateau(b).

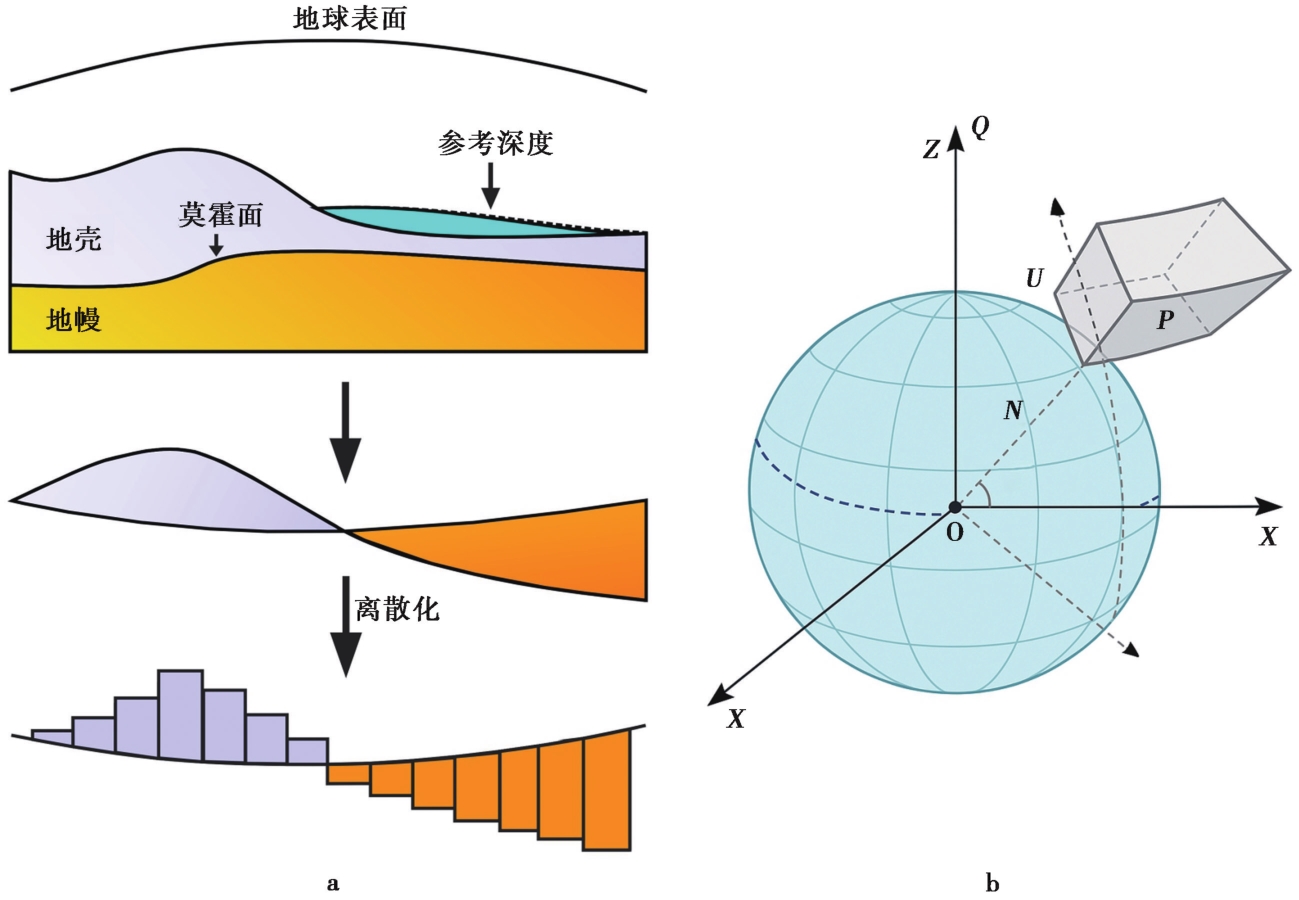

图 2 a 莫霍面球面棱柱离散示意图; b 球坐标系下球面棱柱模型单元

Fig. 2 Schematic diagram of the discretization of the Moho using spherical prisms(a) and a single spherical prism model element in a spherical coordinate system(b).

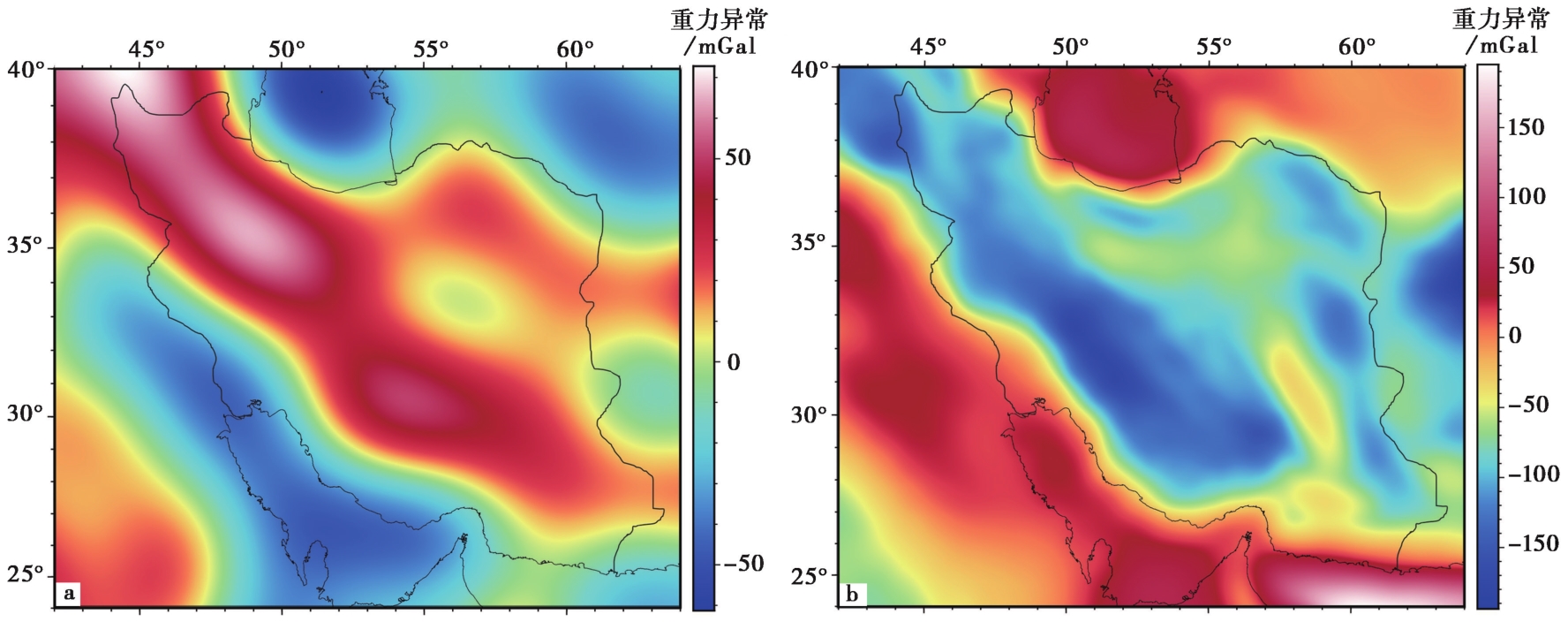

图 3 a伊朗高原原始重力扰动分布; b 剥除沉积层后的布格重力异常

Fig. 3 The original gravity disturbance over the Iranian Plateau(a) and Bouguer gravity anomaly after sedimentary layer correction(b).

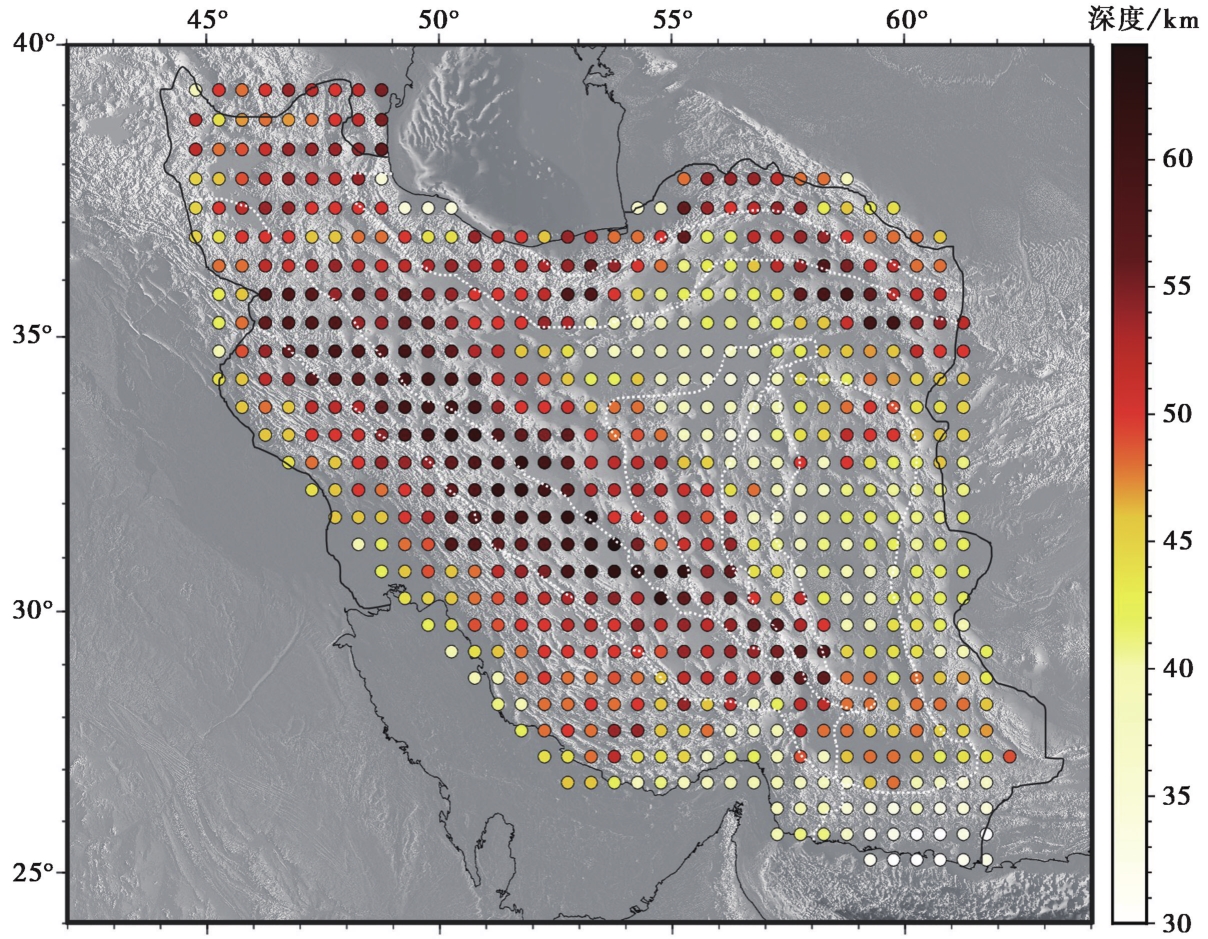

图 4 伊朗高原地震信息先验约束集(莫霍面数据源自Irandoust et al., 2022)

Fig. 4 A priori earthquake constraint dataset on the Iranian Plateau(Moho data adopted from Irandoust et al., 2022).

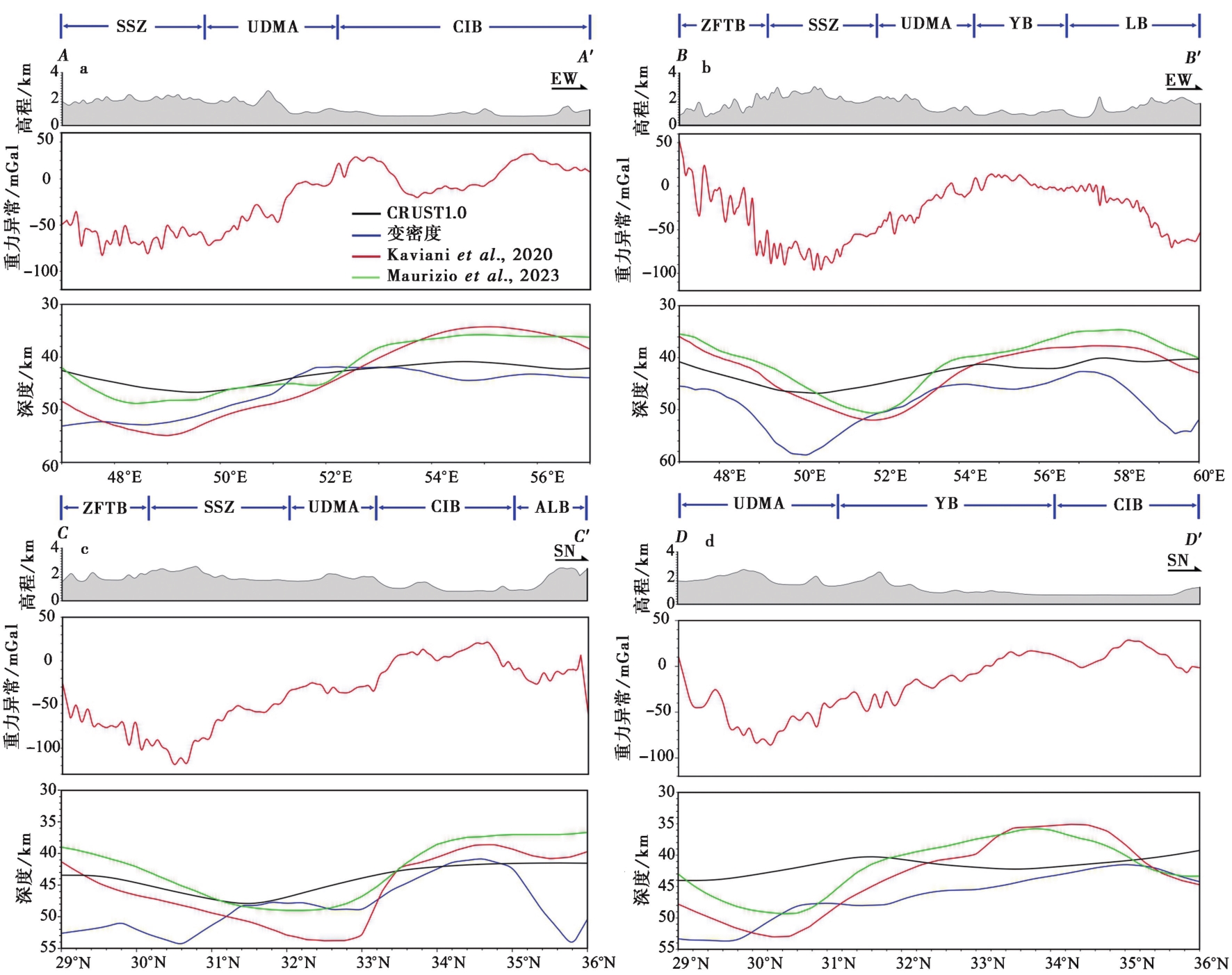

图 6 伊朗高原4条测线(AA'-DD')下的综合地球物理剖面 莫霍面模型包括变密度重力反演结果、 Kaviani等(2020)、 Maurizio等(2023)与CRUST1.0模型。SSZ 萨南达季-锡尔詹变质带; UDMA 乌鲁米耶-多赫塔尔岩浆弧; CIB 中伊朗地块; ZFTB 扎格罗斯褶皱冲断带; YB 亚兹德地块; LB 卢特地块; ALB 厄尔布尔士山脉

Fig. 6 The comprehensive geophysical profiles along four transects(AA'-DD') across the Iranian Plateau.

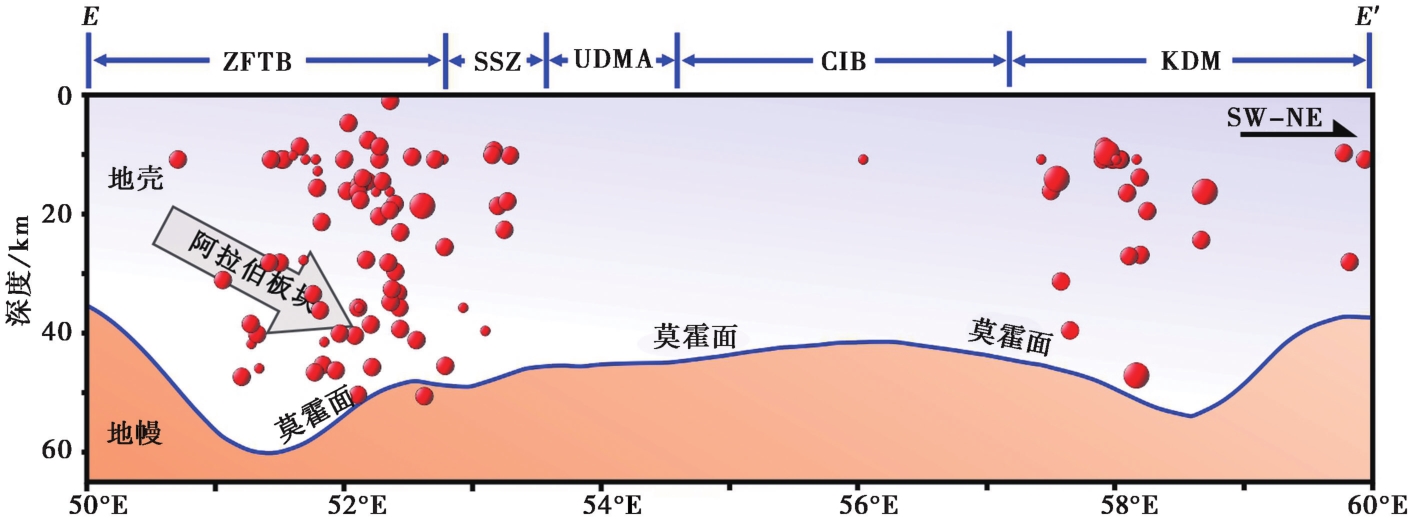

图 8 伊朗高原地壳结构与强震分布 ZFTB 扎格罗斯褶皱冲断带; SSZ 萨南达季-锡尔詹带; UDMA 乌鲁米耶-多赫塔尔岩浆弧; CIB 中伊朗地块; KDM 科佩特达格山脉

Fig. 8 Crustal structure and strong earthquake distribution of the Iranian Plateau.

| 构造阶段 | 时间 | 构造事件 | 地壳结构响应 | 莫霍面特征 | 代表性区域 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第1阶段 | 早二叠世- 晚三叠世 | 古特提斯洋闭合,新特提斯洋裂解 | 地壳拉张减薄 | 莫霍面抬升 | 伊朗中部地块(卢特地块、塔巴斯地块、雅兹德地块) |

| 第2阶段 | 三叠纪- 始新世 | 新特提斯洋俯冲与闭合,陆-陆碰撞开始 | 地壳缩短增厚 | 莫霍面下沉 | 萨南达季-锡尔詹变质带、扎格罗斯前缘 |

| 第3阶段 | 始新世至今 | 阿拉伯-欧亚板块持续碰撞 | 地壳显著增厚、区域差异加大 | 莫霍面西深东浅,四周深中部浅 | 扎格罗斯褶皱冲断带、厄尔布尔士山、科佩特达格山、伊朗中部地块、莫克兰俯冲带 |

表 1 伊朗高原构造演化阶段及其地壳结构响应特征

Table1 Tectonic evolution stages of the Iranian Plateau and the corresponding crustal structural responses

| 构造阶段 | 时间 | 构造事件 | 地壳结构响应 | 莫霍面特征 | 代表性区域 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第1阶段 | 早二叠世- 晚三叠世 | 古特提斯洋闭合,新特提斯洋裂解 | 地壳拉张减薄 | 莫霍面抬升 | 伊朗中部地块(卢特地块、塔巴斯地块、雅兹德地块) |

| 第2阶段 | 三叠纪- 始新世 | 新特提斯洋俯冲与闭合,陆-陆碰撞开始 | 地壳缩短增厚 | 莫霍面下沉 | 萨南达季-锡尔詹变质带、扎格罗斯前缘 |

| 第3阶段 | 始新世至今 | 阿拉伯-欧亚板块持续碰撞 | 地壳显著增厚、区域差异加大 | 莫霍面西深东浅,四周深中部浅 | 扎格罗斯褶皱冲断带、厄尔布尔士山、科佩特达格山、伊朗中部地块、莫克兰俯冲带 |

| [1] |

丁林,

|

|

|

|

| [2] |

付强, 刘天佑, 马龙, 等. 2019. 基于小波变换和均衡重力异常的断裂识别: 以柴达木盆地及周边地区为例[J]. 地震地质, 41(4): 960-978.

|

|

|

|

| [3] |

刘小兵, 温志新, 贺正军, 等. 2019. 中东扎格罗斯盆地: 沿走向变化的构造及油气特征[J]. 岩石学报, 35(4): 1269-1278.

|

|

|

|

| [4] |

邵志刚, 冯蔚, 王芃, 等. 2020. 中国大陆活动地块边界带的地震活动特征研究综述[J]. 地震地质, 42(2): 271-282.

|

|

|

|

| [5] |

万博, 吴福元, 陈凌, 等. 2019. 重力驱动的特提斯单向裂解-聚合动力学[J]. 中国科学(地球科学), 49(12): 2004-2017.

|

|

|

|

| [6] |

王剑, 赵汝敏, 谢楠, 等. 2016. 扎格罗斯前陆盆地构造样式与油气成藏规律[J]. 海洋地质与第四纪地质, 36(2): 143-151.

|

|

|

|

| [7] |

张洪瑞, 侯增谦. 2018. 大陆碰撞带成矿作用: 年轻碰撞造山带对比研究[J]. 中国科学(地球科学), 48(12): 1629-1654.

|

|

|

|

| [8] |

朱日祥, 赵盼, 赵亮. 2022. 新特提斯洋演化与动力过程[J]. 中国科学(地球科学), 52(1): 1-25.

|

|

|

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

DOI URL |

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

DOI URL |

| [19] |

DOI URL |

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

DOI URL |

| [32] |

DOI URL |

| [33] |

|

| [34] |

DOI URL |

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

DOI URL |

| [1] | 周本伟, 房立华, 张丽芬, 王杰, 王世广, 刘骅标. 利用PALM构建三峡地震台网完整的地震目录及2017—2018年巴东震群的成因机理[J]. 地震地质, 2025, 47(4): 1152-1166. |

| [2] | 董春丽, 郭文峰, 刘瑞春, 丁大业. 山西中南部中小地震震源机制应力特征和地震活动相关性分析[J]. 地震地质, 2025, 47(4): 1222-1243. |

| [3] | 孙晓, 鲁人齐, 张金玉, 王伟, 苏鹏. 川滇实验场地区活动地块边界新划分参考方案[J]. 地震地质, 2024, 46(5): 1027-1047. |

| [4] | 蒋海昆, 邓世广, 姚琪, 宋金, 王锦红. 地震亚失稳过程中前兆异常演化的综合解释——以2014年鲁甸6.5级地震为例[J]. 地震地质, 2024, 46(3): 513-535. |

| [5] | 罗翔飞, 李忠良, 李勇江, 王泽源, 姬计法, 何辛, 于博. 宜川—泰安剖面的密度结构、 构造特征和地震活动[J]. 地震地质, 2023, 45(6): 1385-1399. |

| [6] | 王喜龙, 罗银花, 金秀英, 杨梦尧, 孔祥瑞. 辽南地区断裂带的断层土壤气地球化学特征及其对区域应力调整的指示[J]. 地震地质, 2023, 45(3): 710-734. |

| [7] | 刘奕均, 杨光亮, 王嘉沛, 谈洪波, 周怀斌, 申重阳. 基于粒子群算法的四川长宁地区印支构造界面反演[J]. 地震地质, 2023, 45(1): 172-189. |

| [8] | 吴果, 冉洪流, 周庆, 谢卓娟. 中国海域及邻区自适应空间平滑地震活动模型[J]. 地震地质, 2022, 44(1): 150-169. |

| [9] | 王志伟, 马胜利, 雷兴林, 王凯英. 基于加密地震观测讨论红河断裂带北段维西-乔后断层的地震活动性特征[J]. 地震地质, 2021, 43(6): 1524-1536. |

| [10] | 汪健, 申重阳, 孙文科, 谈洪波, 胡敏章, 梁伟锋, 韩宇飞, 张新林, 吴桂桔, 王青华. 红河断裂带北、 中段近期重力变化及深部变形[J]. 地震地质, 2021, 43(6): 1537-1562. |

| [11] | 张盛峰, 张永仙, 范晓易. 基于时-空ETAS模型的新疆伽师地区背景及触发地震活动的探讨[J]. 地震地质, 2021, 43(2): 297-310. |

| [12] | 邵志刚, 冯蔚, 王芃, 尹晓菲. 中国大陆活动地块边界带的地震活动特征研究综述[J]. 地震地质, 2020, 42(2): 271-282. |

| [13] | 徐志萍, 王夫运, 姜磊, 徐顺强, 唐淋. 川滇地区莫霍面深度和地壳厚度[J]. 地震地质, 2018, 40(6): 1318-1331. |

| [14] | 张磊, 高小其, 包创, 李静, 李旭茂. 呼图壁地下储气库构造气体地球化学特征[J]. 地震地质, 2018, 40(5): 1059-1071. |

| [15] | 朱成林, 甘卫军, 贾媛, 李杰, 殷海涛, 孔向阳. 沂沭断裂带两侧地区地震能量释放与块体相对运动的关系[J]. 地震地质, 2018, 40(2): 299-309. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||