地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (5): 1456-1476.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.05.20240042

孙君嵩1)( ), 冯志生1),*(

), 冯志生1),*( ), 吴迎燕2), 李鸿宇1), 杨杰1)

), 吴迎燕2), 李鸿宇1), 杨杰1)

收稿日期:2024-04-09

修回日期:2024-10-28

出版日期:2025-10-20

发布日期:2025-11-11

通讯作者:

冯志生, 男, 1961年生, 研究员, 主要从事地震地磁学研究工作, E-mail: 作者简介:孙君嵩, 男, 1993年生, 2018年于中国地震局兰州地震研究所获固体地球物理学硕士学位, 工程师, 主要从事地球电磁学研究工作, E-mail: junsong_sun@sina.com。

基金资助:

SUN Jun-song1)( ), FENG Zhi-sheng1),*(

), FENG Zhi-sheng1),*( ), WU Ying-yan2), LI Hong-yu1), YANG Jie1)

), WU Ying-yan2), LI Hong-yu1), YANG Jie1)

Received:2024-04-09

Revised:2024-10-28

Online:2025-10-20

Published:2025-11-11

摘要:

文中采用毕奥-萨伐尔定律和Monte-Carlo法, 反演定位了漾濞地震前一个月内出现的10次地磁反相位异常事件的异常源--感应电流的三维分布信息, 研究了其时空分布特征及其与发震构造和地震的关系, 依据感应电流分布特征给出了漾濞地震发震构造在中地壳和下地壳的分布特征。研究认为: 震源区及附近地区以及发震构造内部上、 中、 下地壳位置会反复出现山峰状感应电流面, 感应电流峰位于中地壳和上地壳, 底部位于地幔顶部; 山峰状感应电流持续数小时, 其形态随时间变化犹如海面波浪, 此起彼伏; 在同一地区会反复出现, 地震两侧地区会交替反复出现。文中对面电流的形成机理进行了解释, 给出了机理模型示意图, 并从固定地磁台站观测数据的角度出发, 通过计算验证了发震构造内部上、 中、 下地壳位置在地震短临阶段可能出现有流体参与的活动, 进一步完善了这种震前地磁反相位异常变化的产生机理。

孙君嵩, 冯志生, 吴迎燕, 李鸿宇, 杨杰. 基于台站地磁垂直分量异常定位的漾濞MS6.4 地震地磁日变化感应电流分布异常特征[J]. 地震地质, 2025, 47(5): 1456-1476.

SUN Jun-song, FENG Zhi-sheng, WU Ying-yan, LI Hong-yu, YANG Jie. PRELIMINARY STUDY ON THE ABNORMAL CHARACTERISTICS OF INDUCED CURRENT DISTRIBUTION IN DAILY VARIATION OF GEOMAGNETIC FIELD DURING THE YANGBI MS6.4 EARTH-QUAKE BASED ON ABNORMAL POSITIONING OF VERTICAL COMPONENT OF STATION GEOMAGNETIC FIELD[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(5): 1456-1476.

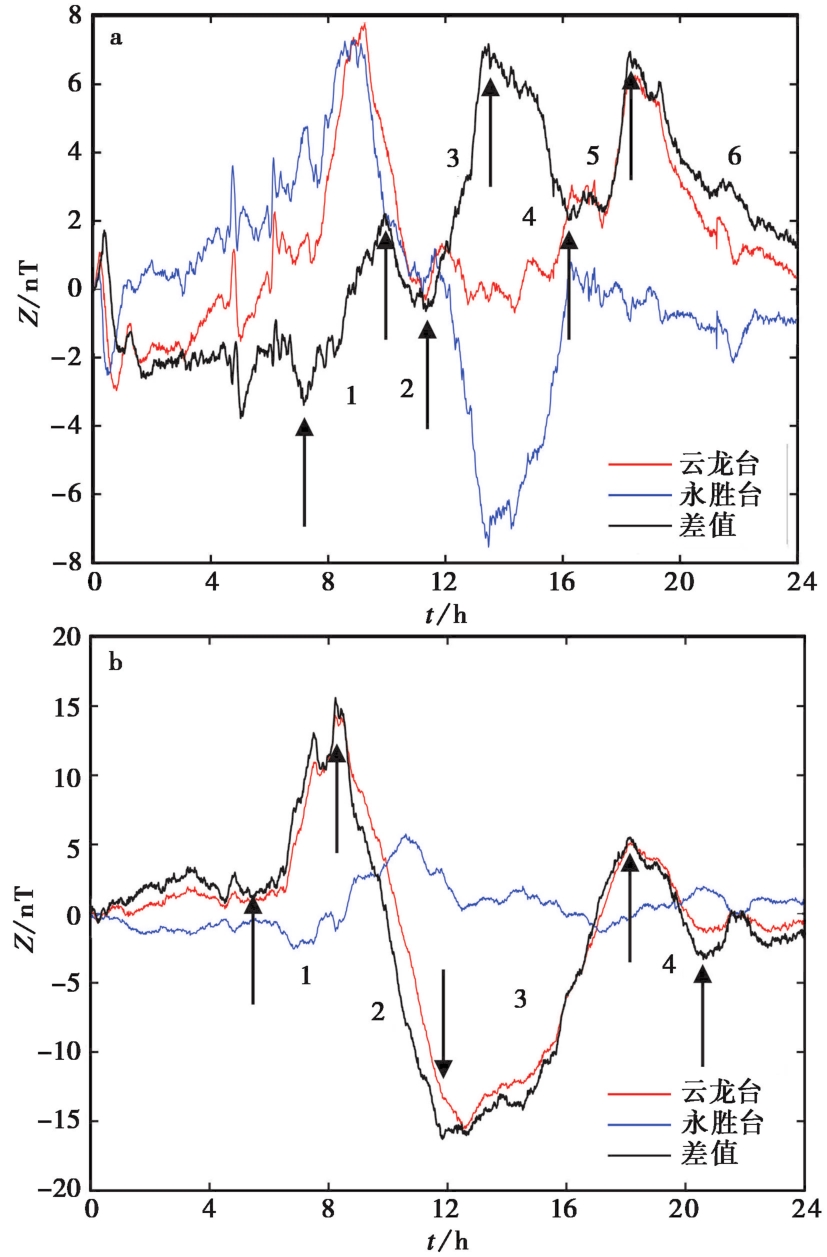

图 3 永胜台和云龙台地磁垂直分量感应场日变化曲线及其差值曲线 a 2021年4月24日; b 2021年4月28日

Fig. 3 Daily variation curves and difference curves of magnetic vertical component induction fields at Yongsheng and Yunlong stations.

| 图号 | 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间/min | 差值变化幅度/nT |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 7:00 | 10:00 | 180 | 5.71 | |

| 2 | 10:01 | 11:30 | 90 | 2.64 | |

| 3 | 11:31 | 14:30 | 180 | 7.67 | |

| 4 | 14:31 | 16:00 | 90 | 4.82 | |

| 5 | 16:01 | 18:00 | 120 | 4.53 | |

| 6 | 18:01 | 24:00 | 360 | 5.51 | |

| 1 | 5:00 | 8:00 | 180 | 14.28 | |

| 2 | 8:01 | 12:00 | 240 | 31.56 | |

| 3 | 12:01 | 19:00 | 420 | 21.32 | |

| 4 | 19:01 | 21:00 | 120 | 8.35 |

表 1 地磁感应场反相位变化事件参数

Table1 Parameters of reverse phase change events of geomagnetic induction field

| 图号 | 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间/min | 差值变化幅度/nT |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 7:00 | 10:00 | 180 | 5.71 | |

| 2 | 10:01 | 11:30 | 90 | 2.64 | |

| 3 | 11:31 | 14:30 | 180 | 7.67 | |

| 4 | 14:31 | 16:00 | 90 | 4.82 | |

| 5 | 16:01 | 18:00 | 120 | 4.53 | |

| 6 | 18:01 | 24:00 | 360 | 5.51 | |

| 1 | 5:00 | 8:00 | 180 | 14.28 | |

| 2 | 8:01 | 12:00 | 240 | 31.56 | |

| 3 | 12:01 | 19:00 | 420 | 21.32 | |

| 4 | 19:01 | 21:00 | 120 | 8.35 |

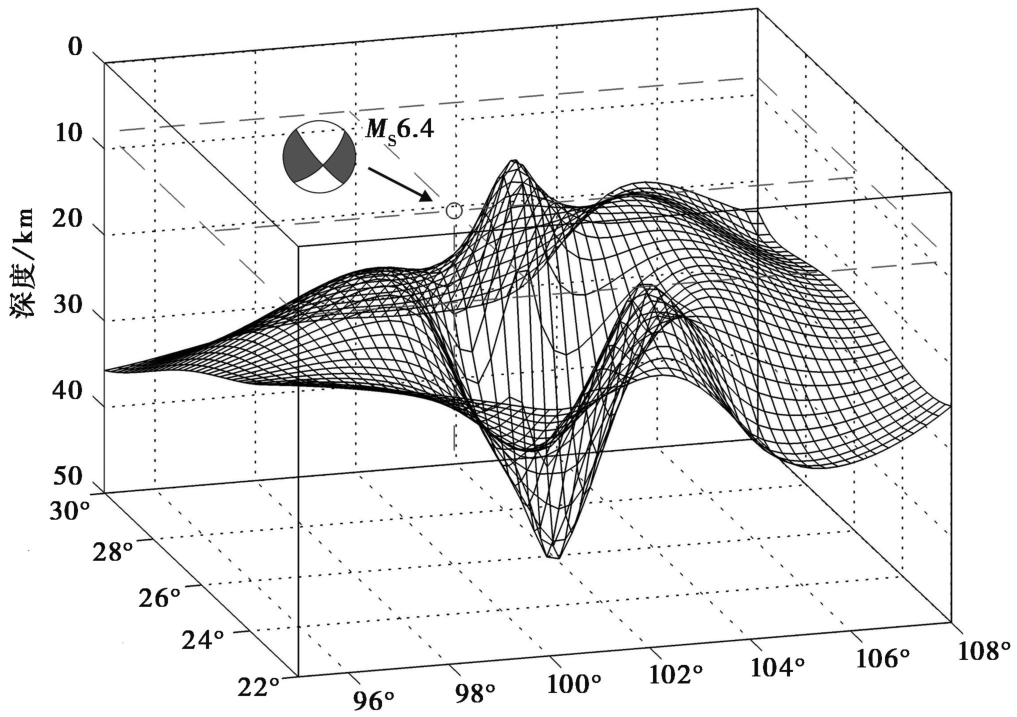

图 4 地磁感应场垂直分量反相位事件的感应电流面电流三维分布 2021年4月28日第4个反相位变化事件

Fig. 4 Three dimensional distribution of induced current surface current in the vertical component of the geomagnetic induction field with opposite phase events.

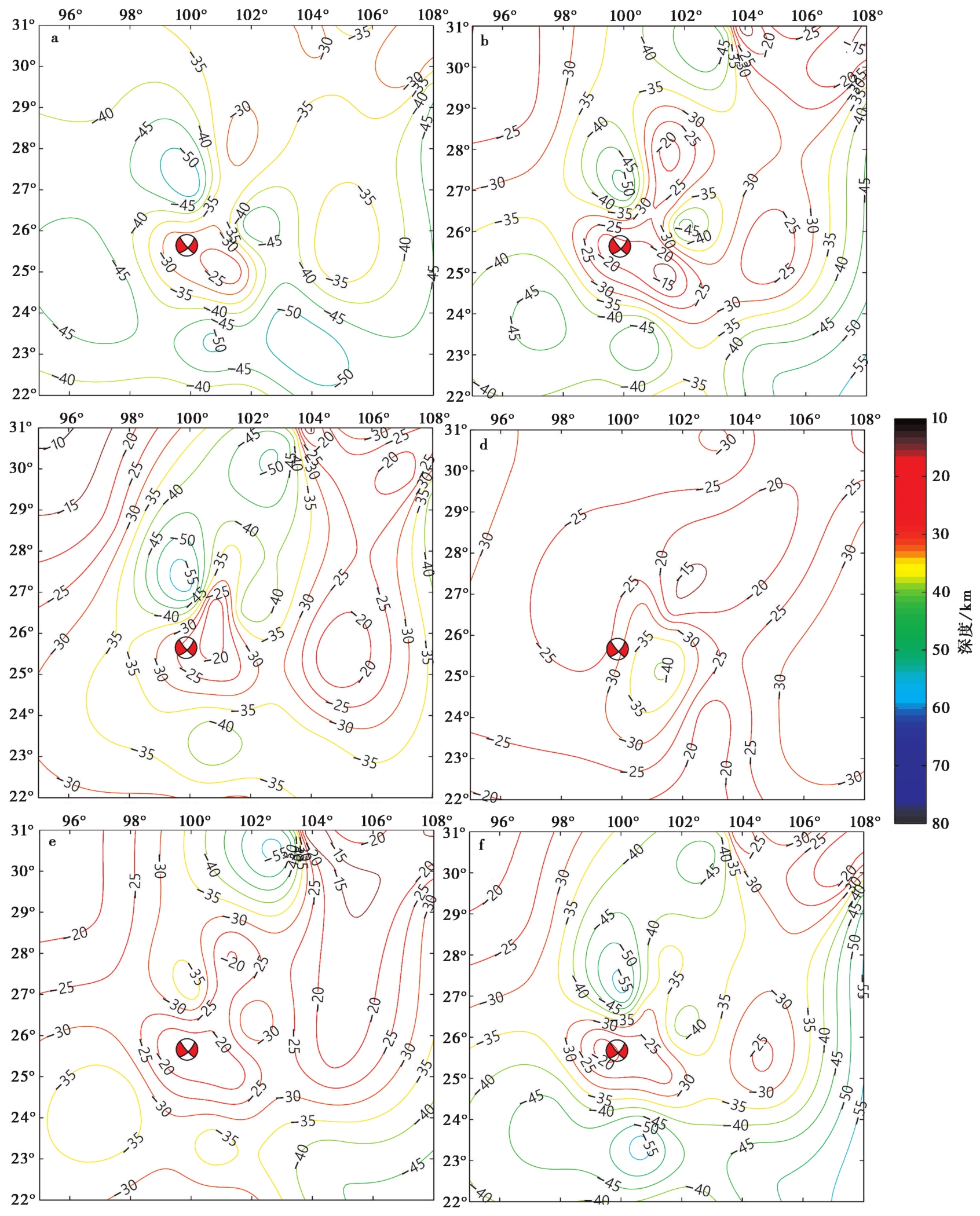

图 5 地磁感应场垂直分量反相位事件面电流等深线分布 2021年4月24日6个反相位变化事件

Fig. 5 Current contour lines on the event surface of the vertical component anti-phase of the geomagnetic induction field.

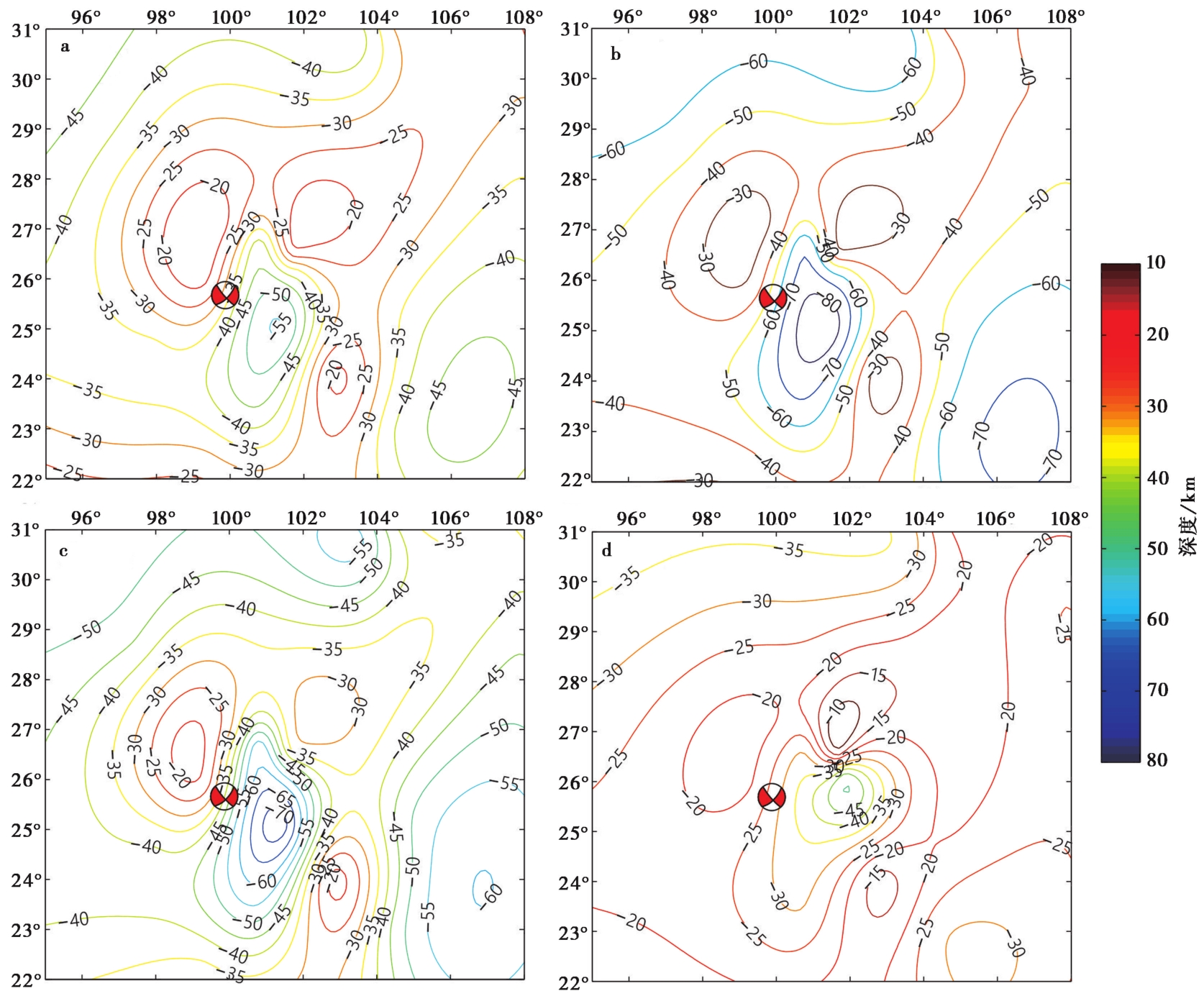

图 6 地磁内源场垂直分量反相位变化事件的感应电流面电流等深线分布 2021年4月28日的4个反相位变化事件

Fig. 6 Contour lines of induced current surface current during the anti-phase change event of the vertical component of the geomagnetic internal field.

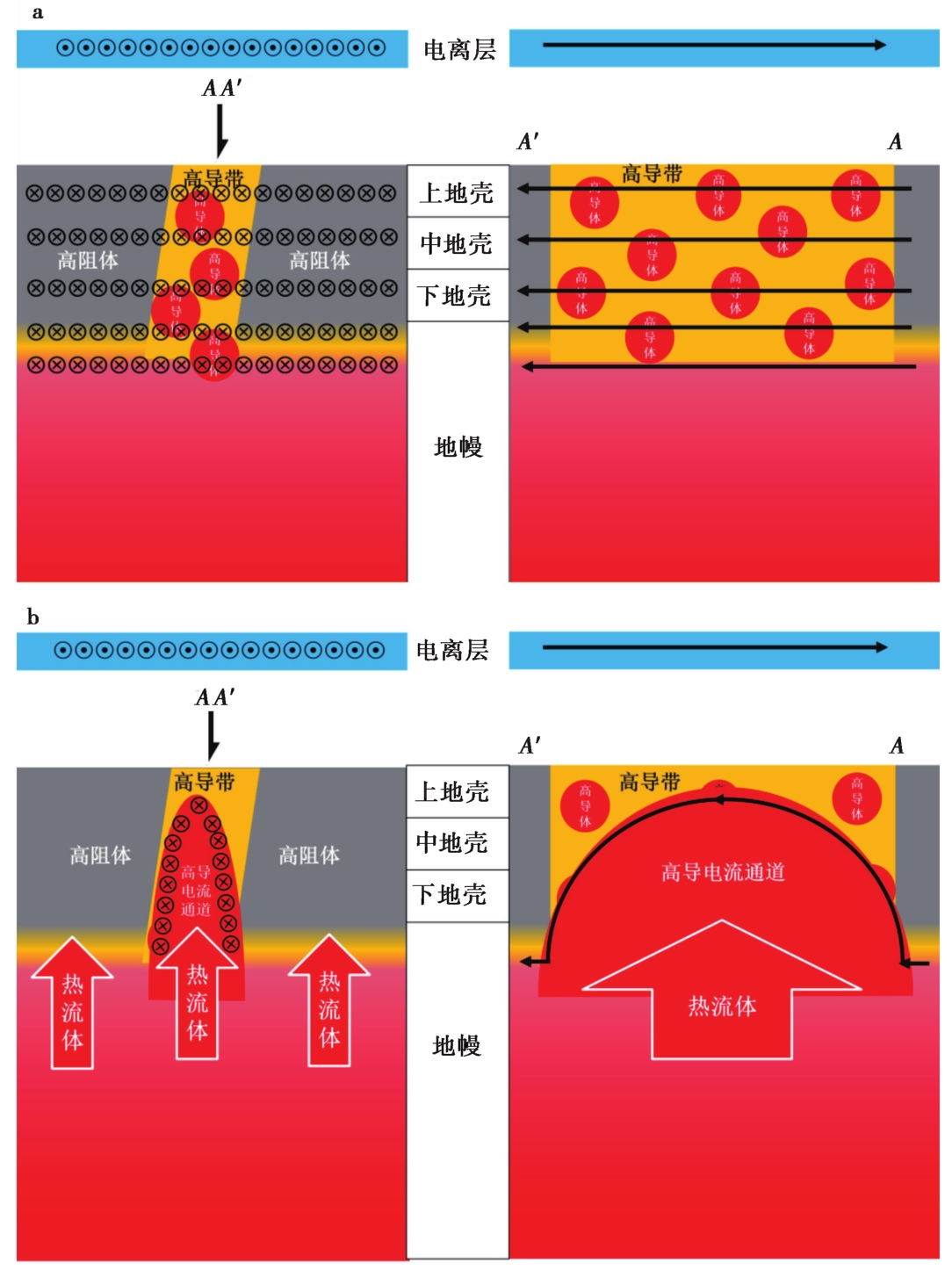

图 7 短时间电性连通高导电流通道示意模型 a 深部热流体上涌前的高导体及电流分布; b 深部热流体上涌后的电性连通高导电流通道及电流分布

Fig. 7 Schematic model of short-term electrically connected high conductivity channel.

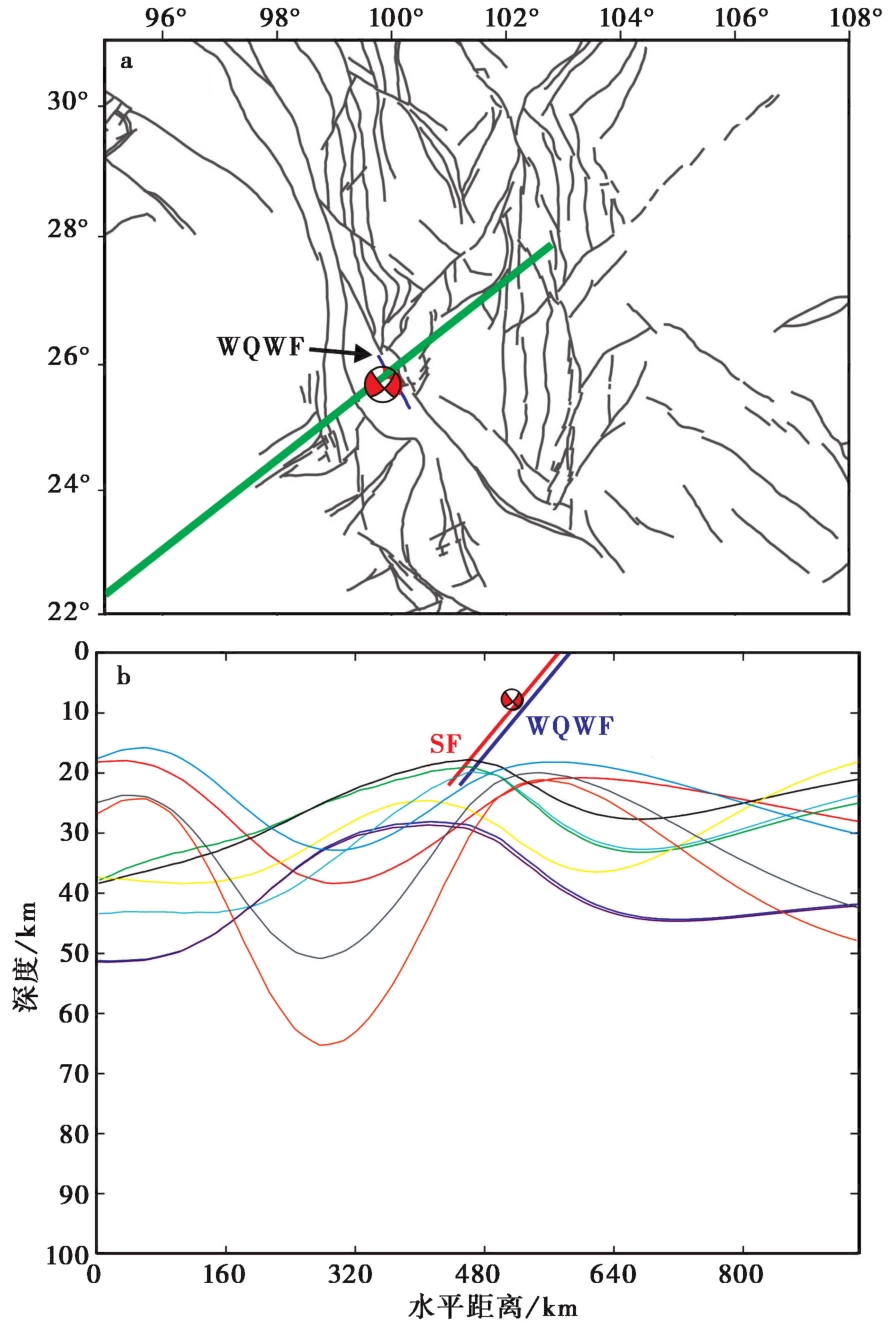

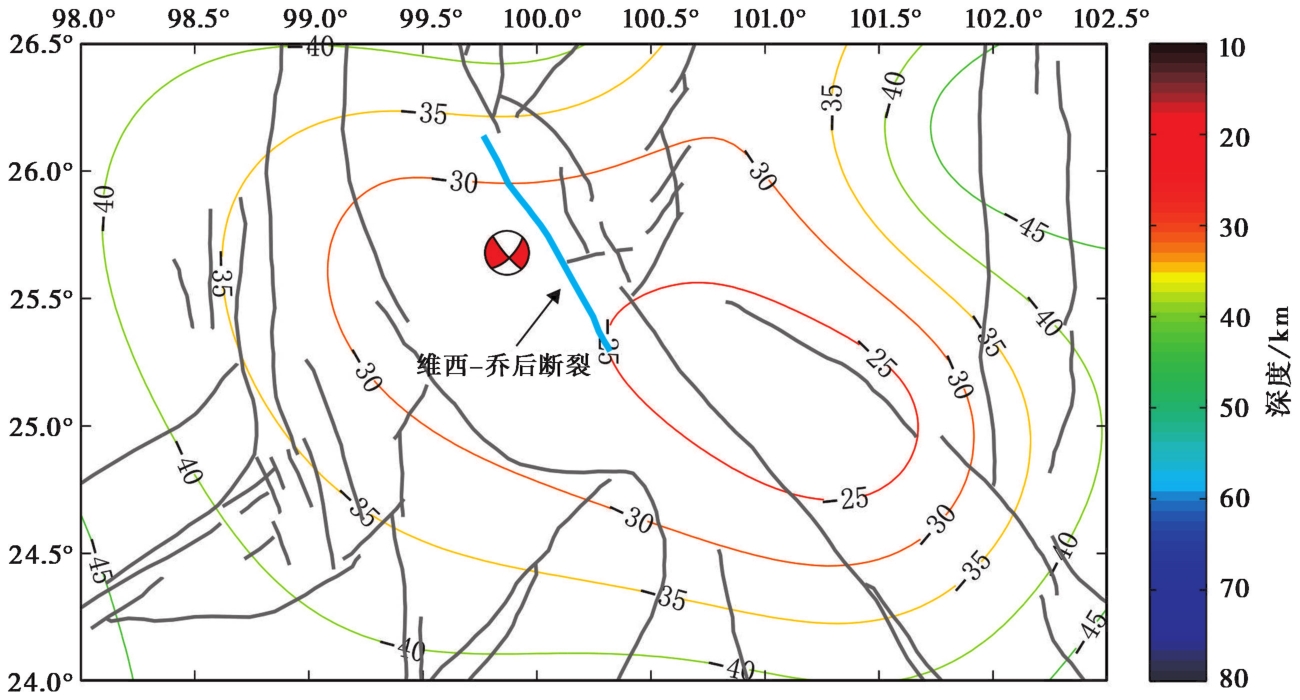

图 8 漾濞 MS6.4 地震发震构造与感应电流剖面示意图 SF 杨九元等(2021)反演得到的发震断层剖面; WQWF 维西-乔后-巍山断裂剖面, 倾角为80°

Fig. 8 Schematic diagram of the seismogenic structure and induced current profile of the Yangbi MS6.4 earthquake.

图 9 地磁感应场垂直分量反相位事件面电流等深线分布及构造 2021年4月24日第1个反相位变化事件

Fig. 9 Distribution and structure of current contour lines on the anti-phase event surface of the vertical component of the geomagnetic induction field.

| [2] |

陈伯舫. 1998. 研究地球深部电导率结构的Monte-Carlo反演法[J]. 华南地震, 18(2): 16-20.

|

|

|

|

| [3] |

陈绍明. 1987. 地磁日变低点位移分界线的网络分布及其与地震关系的探讨[J]. 地震, 6(5): 33-39.

|

|

|

|

| [4] |

陈章立, 李志雄. 2013. 地震预报的科学原理与逻辑思维[M]. 北京: 地震出版社.

|

|

|

|

| [5] |

戴勇, 冯志生, 吴迎燕, 等. 2022a. 地磁日变化感应电流异常与地震的成组特征初步分析[J]. 中国地震, 38(2): 199-212.

|

|

|

|

| [6] |

戴勇, 吴迎燕, 冯志生, 等. 2022b. 坚固体孕震模式的地磁日变化感应电流异常证据与完善: 以2016年杂多6.2级、 2017年九寨沟7.0级和2017年米林6.9级地震为例[J]. 地震地质, 44(6): 1574-1596. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.06.013.

|

|

|

|

| [7] |

丁鉴海. 1994. 地震地磁学[M]. 北京: 地震出版社.

|

|

|

|

| [8] |

丁鉴海, 刘杰, 余素荣, 等. 2004a. 地磁日变化异常与强震的关系[J]. 地震学报, 26(S1): 79-87.

|

|

|

|

| [9] |

丁鉴海, 索玉成, 余素荣, 等. 2004b. 昆仑山口西8.1级地震前电离层与磁场短期异常对比研究[J]. 地震, 24(1): 104-111.

|

|

|

|

| [10] |

杜建国, 仵柯田, 孙凤霞. 2018. 地震成因综述[J]. 地学前缘, 25(4): 255-267.

|

|

|

|

| [11] |

杜学彬, 李宁, 叶青, 等. 2007. 强地震附近视电阻率各向异性变化的原因[J]. 地球物理学报, 50(6): 1802-1810.

|

|

|

|

| [12] |

范国华, 姚同起, 顾左文, 等, 1994. 琼州海峡地区地磁变化特征及其分析[J]. 地震学报, 16(2): 220-226.

|

|

|

|

| [13] |

冯志生, 范国华. 1990. 蒙特卡罗反演法的改进及其在大地电磁测深资料解释中的应用[J]. 地震学报, 12(3): 292-298.

|

|

|

|

| [14] |

冯志生, 姜楚峰, 冯丽丽, 等. 2020. 短期重现性地磁日变化感应电流集中分布与地震关系初步研究[J]. 中国地震, 36(3): 502-516.

|

|

|

|

| [15] |

冯志生, 李琪, 李鸿宇, 等. 2009. 地磁低点位移线两侧异常变化的反相位现象及其解释[J]. 中国地震, 25(2): 206-210.

|

|

|

|

| [16] |

冯志生, 林云芳, 王建宇, 等. 2000. 江苏地磁加卸载响应比的异常标志体系[J]. 地震, 21(2): 61-68.

|

|

|

|

| [17] |

冯志生, 王建宇, 蒋延林, 等. 2001. 地磁垂直分量日变幅逐日比及其与地震关系的探讨[J]. 华南地震, 21(2): 20-27.

|

|

|

|

| [18] |

韩亮, 周永胜, 姚文明. 2013. 中地壳断层带内微裂隙愈合与高压流体形成条件的模拟实验研究[J]. 地球物理学报, 56(1): 91-105.

|

|

|

|

| [19] |

姜楚峰, 吴迎燕, 冯志生, 等. 2022. 短期线状集中分布地磁日变化感应电流异常机理初步解释: 以2012年唐山4.8级地震为例[J]. 中国地震, 38(2): 226-238.

|

|

|

|

| [20] |

雷兴林, 王志伟, 马胜利, 等. 2021. 关于2021年5月滇西漾濞6.4地震序列特征及成因的初步研究[J]. 地震学报, 43(3): 261-286.

|

|

|

|

| [21] |

李大虎, 丁志峰, 吴萍萍, 等. 2021. 2021年5月21日云南漾濞 MS6.4 地震震区地壳结构特征与孕震背景[J]. 地球物理学报, 64(9): 3083-3100.

|

|

|

|

| [22] |

刘建, 陈丽琴. 2006. 无限长平面电流的磁场分布及计算机模拟[J]. 广西物理, 27(1): 29-31.

|

|

|

|

| [23] |

刘启元, 王峻, 陈九辉, 等. 2007. 1976年唐山大地震的孕震环境: 密集地震台阵观测得到的结果[J]. 地学前缘, 14(6): 205-213.

|

|

|

|

| [24] |

龙锋, 祁玉萍, 易桂喜, 等. 2021. 2021年5月21日云南漾濞 MS6.4 地震序列重新定位与发震构造分析[J]. 地球物理学报, 64(8): 2631-2646.

|

|

|

|

| [25] |

马瑾. 2016. 从“是否存在有助于预报的地震先兆”说起[J]. 科学通报, 61(4): 409-414.

|

|

|

|

| [26] |

梅世蓉, 冯德益, 张国民, 等. 1993. 中国地震预报概论[M]. 北京: 地震出版社.

|

|

|

|

| [27] |

倪晓寅, 陈莹, 杨锦玲. 2022. 地磁逐日比异常电磁学成因的进一步分析[J]. 中国地震, 38(2): 239-247.

|

|

|

|

| [28] |

牛树银, 侯泉林, 王宝德, 等. 2003. 华北地区拆离滑脱带控震作用初探[J]. 地震研究, 26(3): 257-264.

|

|

|

|

| [29] |

牛树银, 真允庆, 孙爱群, 等. 2019. 再论板块构造与地幔柱构造的相互关系: 从研究日本列岛-松辽盆地深部构造得到的启示[J]. 河北地质大学学报, 42(1): 1-20.

|

|

|

|

| [30] |

祁贵仲, 侯作中, 范国华, 等. 1981. 地震的感应磁效应(二)[J]. 地球物理学报, 24(3): 296-309.

|

|

|

|

| [31] |

荣扬名, 王桥, 丁霞, 等. 2012. 2011年日本东北大地震特低频地磁信号的分形标度特征研究[J]. 地球物理学报, 55(11): 3709-3717.

|

|

|

|

| [32] |

孙凤霞, 崔月菊, 杨帆, 等. 2022. 利用流体包裹体分析技术研究地震和断层活动的进展[J]. 中国地震, 38(3): 446-454.

|

|

|

|

| [33] |

孙君嵩, 吴迎燕, 李鸿宇, 等. 2023. 地磁低点位移内源场分布特征[J]. 地震, 43(2): 120-130.

|

|

|

|

| [34] |

孙昭杰, 杨杰, 李琪, 等. 2024. 结合构造应力场探究地磁转换函数异常[J]. 中国地震, 40(2): 389-398.

|

|

|

|

| [35] |

唐裕, 翁爱华, 杨悦, 等. 2021. 松原地震与流体作用联系的大地电磁证据[J]. 中国科学(地球科学), 51(1): 134-149.

|

|

|

|

| [36] |

田玥, 陈晓非. 2002. 地震定位研究综述[J]. 地球物理学进展, 17(1): 147-155.

|

|

|

|

| [37] |

吴忠良, 丁志峰. 2022. 地震科学实验场问答(五)[J]. 地震科学进展, 52(6): 285-288.

|

|

|

|

| [38] |

徐常芳. 1997. 壳内流体演化及地震成因(三)[J]. 地震学报, 19(2): 139-144.

|

|

|

|

| [39] |

徐文耀. 2009. 地球电磁现象物理学[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社.

|

|

|

|

| [40] |

徐文耀, 祁骙, 王仕明, 1978. 甘肃省东部地区短周期地磁变化异常及其与地震的关系[J]. 地球物理学报, 21(3): 218-224.

|

|

|

|

| [41] |

徐文耀, 朱岗昆. 1984. 我国及邻近地区地磁场的矩谐分析[J]. 地球物理学报, 27(6): 511-522.

|

|

|

|

| [42] |

徐志萍, 王夫运, 姜磊, 等. 2018. 川滇地区莫霍面深度和地壳厚度[J]. 地震地质, 40(6): 1318-1331. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.06.009.

|

|

|

|

| [43] |

闫坤, 王伟君, 彭菲, 等. 2022. 2021年云南漾濞M6.4地震序列的发震构造和迁移特征[J]. 中国科学(地球科学), 52(10): 2023-2038.

|

|

|

|

| [44] |

杨帆, 孙凤霞, 刘轶男, 等. 2022. 地幔流体及其在地震孕育中的作用[J]. 中国地震, 38(3): 432-445.

|

|

|

|

| [45] |

杨九元, 温扬茂, 许才军. 2021. 2021年5月21日云南漾濞 MS6.4 地震: 一次破裂在隐伏断层上的浅源走滑事件[J]. 地球物理学报, 64(9): 3101-3110.

|

|

|

|

| [46] |

岳汉. 2023. 大地震破裂过程反演中的灵活性需求: 现状及探讨[J]. 地球与行星物理论评, 54(1): 1-11.

|

|

|

|

| [47] |

曾融生, 孙为国, 毛桐恩, 等. 1995. 中国大陆莫霍界面深度图[J]. 地震学报, 12(3): 322-327.

|

|

|

|

| [48] |

曾小苹, 续春荣, 赵明, 等. 1996. 地球磁场对太阳风的加卸载响应与地震[J]. 地震地磁观测与研究, 17(1): 49-53.

|

|

|

|

| [49] |

张荣华, 张雪彤, 胡书敏. 2010. 中地壳的水和水岩相互作用实验及其地球物理涵义[J]. 地球物理学报, 53(9): 2244-2256.

|

|

|

|

| [50] |

章鑫, 姚丽, 冯志生. 2020. 青藏高原东南缘深部地壳流与地磁日变化短时畸变源电流的联系[J]. 地球物理学报, 63(10): 3804-3817.

|

|

|

|

| [51] |

张媛媛, 周永胜. 2012. 断层脆塑性转化带的强度与变形机制及其流体和应变速率的影响[J]. 地震地质, 34(1): 172-194. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2012.01.016.

|

|

|

|

| [52] |

中国地震局监测预报司. 2020. 地震电磁分析预测技术方法工作手册[M]. 北京: 地震出版社.

|

|

Department of Monitoring and Forecasting, China Earthquake Administration. 2020. Working Manual of Seismic Electromagnetic Analysis and Prediction Techniques[M]. Seismological Press, Beijing (in Chinese).

|

|

| [53] |

周永胜, 韩亮, 靖晨, 等. 2014. 龙门山断层脆-塑性转化带流变结构与汶川地震孕震机制[J]. 地震地质, 36(3): 882-895. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2014.03.025.

|

|

|

|

| [54] |

周永胜, 何昌荣. 2009. 汶川地震区的流变结构与发震高角度逆断层滑动的力学条件[J]. 地球物理学报, 52(2): 474-484.

|

|

|

|

| [55] |

朱涛. 2021. 地震电阻率实验研究新进展及展望[J]. 地球与行星物理论评, 52(1): 61-75.

|

|

|

|

| [56] |

朱音杰, 罗艳, 赵里, 等. 2022. 利用区域宽频地震数据反演2021年5月云南漾濞 MS6.4 地震震源破裂过程[J]. 地球物理学报, 65(3): 1021-1031.

|

|

|

|

| [57] |

|

| [58] |

DOI URL |

| [59] |

|

| [60] |

|

| [1] |

鲍铁钊, 宁杰远. 2021. 利用虚拟地震测深方法研究川滇地区地壳厚度[J]. 华北地震科学, 39(2): 34-39.

|

|

|

|

| [61] |

DOI URL |

| [1] | 李林林, 姜文亮, 李德文, 焦其松, 罗毅, 李永生, 田云锋, 李营营. 2023年12月18日积石山 MS6.2 地震地表破裂及发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(4): 1058-1074. |

| [2] | 周本伟, 房立华, 张丽芬, 王杰, 王世广, 刘骅标. 利用PALM构建三峡地震台网完整的地震目录及2017—2018年巴东震群的成因机理[J]. 地震地质, 2025, 47(4): 1152-1166. |

| [3] | 郭钊吾, 鲁人齐, 张金玉, 房立华, 刘冠伸, 吴熙彦, 孙晓, 祁诗淼. 2025年1月7日西藏定日MS6.8强震发震断层三维模型与地震构造环境[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 671-688. |

| [4] | 陈翰林, 王勤彩, 高锦瑞, 李君. 2025年西藏定日MS6.8地震序列发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 747-760. |

| [5] | 尹欣欣, 左可桢, 赵翠萍, 蔡润. 西藏定日 MS6.8 地震重定位及前震序列识别[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 850-868. |

| [6] | 王雪竹, 吴传勇, 刘建明, 臧柯智, 袁海洋, 高瞻, 张金烁, 马云潇. 2024年1月23日新疆乌什 MS7.1 地震序列重定位与发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 488-506. |

| [7] | 石峰, 梁明剑, 罗全星, 乔俊香, 张达, 王鑫, 易文星, 张佳伟, 张迎峰, 张会平, 李涛, 李安. 2025年1月7日西藏定日6.8级地震发震构造与同震地表破裂特征[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 1-15. |

| [8] | 许英才, 郭祥云. 2023年平原MS5.5地震矩张量反演及发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 284-305. |

| [9] | 王鑫, 张珂, 王玥. 内蒙古阿鲁科尔沁旗MS5.9与MS4.7地震序列特征及其发震构造分析[J]. 地震地质, 2024, 46(6): 1314-1331. |

| [10] | 许永强, 雷建设, 胡晓辉. 2021年5月21日云南漾濞MS6.4地震序列双差重定位及其构造意义[J]. 地震地质, 2024, 46(5): 1066-1090. |

| [11] | 梁霄, 储飞, 徐如刚, 孙鸿博, 肖伟鹏, 王俊. 2014年霍山MS4.3地震前后重磁场变化特征及机理分析[J]. 地震地质, 2024, 46(5): 1151-1171. |

| [12] | 冀国强, 雷建设, 赵大鹏. 霍山震群区三维地壳速度结构与孕震环境[J]. 地震地质, 2024, 46(3): 665-685. |

| [13] | 胡小静, 付虹, 张翔, 李利波, 黄江培, 李琼, 高文斐. 2018年9月8日墨江5.9级地震云南普洱大寨流体异常特征及机理[J]. 地震地质, 2024, 46(2): 477-491. |

| [14] | 陈翰林, 王勤彩, 张金川, 刘瑞丰. 四川芦山2022年6月 MS6.1 地震的发震构造及其与2013年4月 MS7.0 地震关系的探讨[J]. 地震地质, 2023, 45(5): 1233-1246. |

| [15] | 傅莺, 胡斌, 赵敏, 龙锋. 2022年芦山MS6.1地震序列的精确定位及发震构造[J]. 地震地质, 2023, 45(4): 987-1005. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||