地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (5): 1396-1415.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.05.20240005

收稿日期:2024-01-09

修回日期:2024-03-17

出版日期:2025-10-20

发布日期:2025-11-11

通讯作者:

高明星, 女, 1981年生, 博士, 副教授, 主要从事构造地貌、 活动构造研究, E-mail: 作者简介:王顺, 男, 1995年生, 现为新疆大学地质与矿业工程学院资源与环境专业在读硕士研究生, 研究方向为InSAR技术及其在地震中的应用, E-mail: wangshun0516@126.com。

基金资助:

WANG Shun1)( ), YAO Yuan2,3), GAO Ming-xing1)(

), YAO Yuan2,3), GAO Ming-xing1)( )

)

Received:2024-01-09

Revised:2024-03-17

Online:2025-10-20

Published:2025-11-11

摘要:

为探索地震烈度与地震发生后地表形变的关系, 解决震后快速评估新疆逆冲型地震烈度的难题, 文中以新疆2015年皮山6.5级、 2017年精河6.6级、 2020年伽师6.4级3个逆冲型地震为例, 通过对比研究不同地震的InSAR同震形变场与实际调查地震烈度数据, 发现同震形变场与地震烈度之间存在较高的相关性。研究结果表明: 1)InSAR技术能够有效地识别出震区的同震形变场, 为震后的地震烈度评估提供了重要的数据支持, 对评价房屋结构类型单一和缺少强震动台站观测数据区域的烈度评估提供了重要依据; 2)利用人口聚集区的同震形变进行烈度评估的手段, 以及利用历史地震事件的烈度-形变关系模型和同震形变场大小估计当前地震的烈度等级的方法可在地震烈度早期评估中发挥重要作用, 有助于我们今后调查地震烈度等级和烈度影响的范围判断; 3)利用AHP-熵权法对InSAR形变量、 库仑应力变化值、 人口密度、 震源距离、 沉积层厚度这5个因子进行加权叠加并进行烈度评估研究可提高地震烈度评估结果的可靠性, 该方法可为地震烈度评估提供一种新的思路。同时, 文中还讨论了InSAR同震形变场的逆冲型地震烈度评估方法的局限性, 为今后的研究提供了参考。

王顺, 姚远, 高明星. 基于InSAR同震形变场的新疆逆冲型地震烈度评估[J]. 地震地质, 2025, 47(5): 1396-1415.

WANG Shun, YAO Yuan, GAO Ming-xing. RESEARCH ON INTENSITY EVALUATION OF XINJIANG THRUST-TYPE EARTHQUAKES BASED ON INSAR COSEISMIC DEFORMATION FIELD[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(5): 1396-1415.

| 名称 | 机构 | 震源机制解 | 矩心深度/km | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 节面 | 走向/(°) | 倾角/(°) | 滑动角/(°) | |||

| 皮山地震 | 中国地震台网中心 | 节面Ⅰ | 314 | 68 | 97 | 10 |

| 节面Ⅱ | 115 | 23 | 72 | |||

| GCMT | 节面Ⅰ | 294 | 68 | 92 | 15.6 | |

| 节面Ⅱ | 109 | 22 | 85 | |||

| USGS | 节面Ⅰ | 303 | 68 | 97 | 10 | |

| 节面Ⅱ | 104 | 23 | 73 | |||

| 精河地震 | 中国地震台网中心 | 节面Ⅰ | 76 | 44 | 80 | 23 |

| 节面Ⅱ | 269 | 47 | 99 | |||

| GCMT | 节面Ⅰ | 101 | 44 | 118 | 28 | |

| 节面Ⅱ | 244 | 52 | 66 | |||

| USGS | 节面Ⅰ | 92 | 60 | 92 | 20 | |

| 节面Ⅱ | 269 | 30 | 87 | |||

| 伽师地震 | 中国地震台网中心 | 节面Ⅰ | 182 | 35 | 32 | 16 |

| 节面Ⅱ | 65 | 72 | 121 | |||

| GCMT | 节面Ⅰ | 196 | 37 | 30 | 12 | |

| 节面Ⅱ | 81 | 72 | 123 | |||

| USGS | 节面Ⅰ | 221 | 20 | 72 | 20 | |

| 节面Ⅱ | 60 | 71 | 96 | |||

表 1 不同研究机构给出的震源机制解

Table1 The focal mechanism solutions reported by different research institutions

| 名称 | 机构 | 震源机制解 | 矩心深度/km | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 节面 | 走向/(°) | 倾角/(°) | 滑动角/(°) | |||

| 皮山地震 | 中国地震台网中心 | 节面Ⅰ | 314 | 68 | 97 | 10 |

| 节面Ⅱ | 115 | 23 | 72 | |||

| GCMT | 节面Ⅰ | 294 | 68 | 92 | 15.6 | |

| 节面Ⅱ | 109 | 22 | 85 | |||

| USGS | 节面Ⅰ | 303 | 68 | 97 | 10 | |

| 节面Ⅱ | 104 | 23 | 73 | |||

| 精河地震 | 中国地震台网中心 | 节面Ⅰ | 76 | 44 | 80 | 23 |

| 节面Ⅱ | 269 | 47 | 99 | |||

| GCMT | 节面Ⅰ | 101 | 44 | 118 | 28 | |

| 节面Ⅱ | 244 | 52 | 66 | |||

| USGS | 节面Ⅰ | 92 | 60 | 92 | 20 | |

| 节面Ⅱ | 269 | 30 | 87 | |||

| 伽师地震 | 中国地震台网中心 | 节面Ⅰ | 182 | 35 | 32 | 16 |

| 节面Ⅱ | 65 | 72 | 121 | |||

| GCMT | 节面Ⅰ | 196 | 37 | 30 | 12 | |

| 节面Ⅱ | 81 | 72 | 123 | |||

| USGS | 节面Ⅰ | 221 | 20 | 72 | 20 | |

| 节面Ⅱ | 60 | 71 | 96 | |||

| 地震 | 轨道信息 | 轨道方向 | 极化方式 | 主影像日期 | 从影像日期 | 时间基线 | 垂直基线 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 皮山地震 | 136 | 降轨 | VV | 2015-06-24 | 2015-07-18 | 24 | 31 |

| 精河地震 | 63 | 降轨 | VV | 2017-08-07 | 2017-08-19 | 12 | -80 |

| 伽师地震 | 129 | 升轨 | VV | 2020-01-16 | 2020-01-28 | 12 | 11 |

表 2 SAR数据

Table2 SAR data

| 地震 | 轨道信息 | 轨道方向 | 极化方式 | 主影像日期 | 从影像日期 | 时间基线 | 垂直基线 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 皮山地震 | 136 | 降轨 | VV | 2015-06-24 | 2015-07-18 | 24 | 31 |

| 精河地震 | 63 | 降轨 | VV | 2017-08-07 | 2017-08-19 | 12 | -80 |

| 伽师地震 | 129 | 升轨 | VV | 2020-01-16 | 2020-01-28 | 12 | 11 |

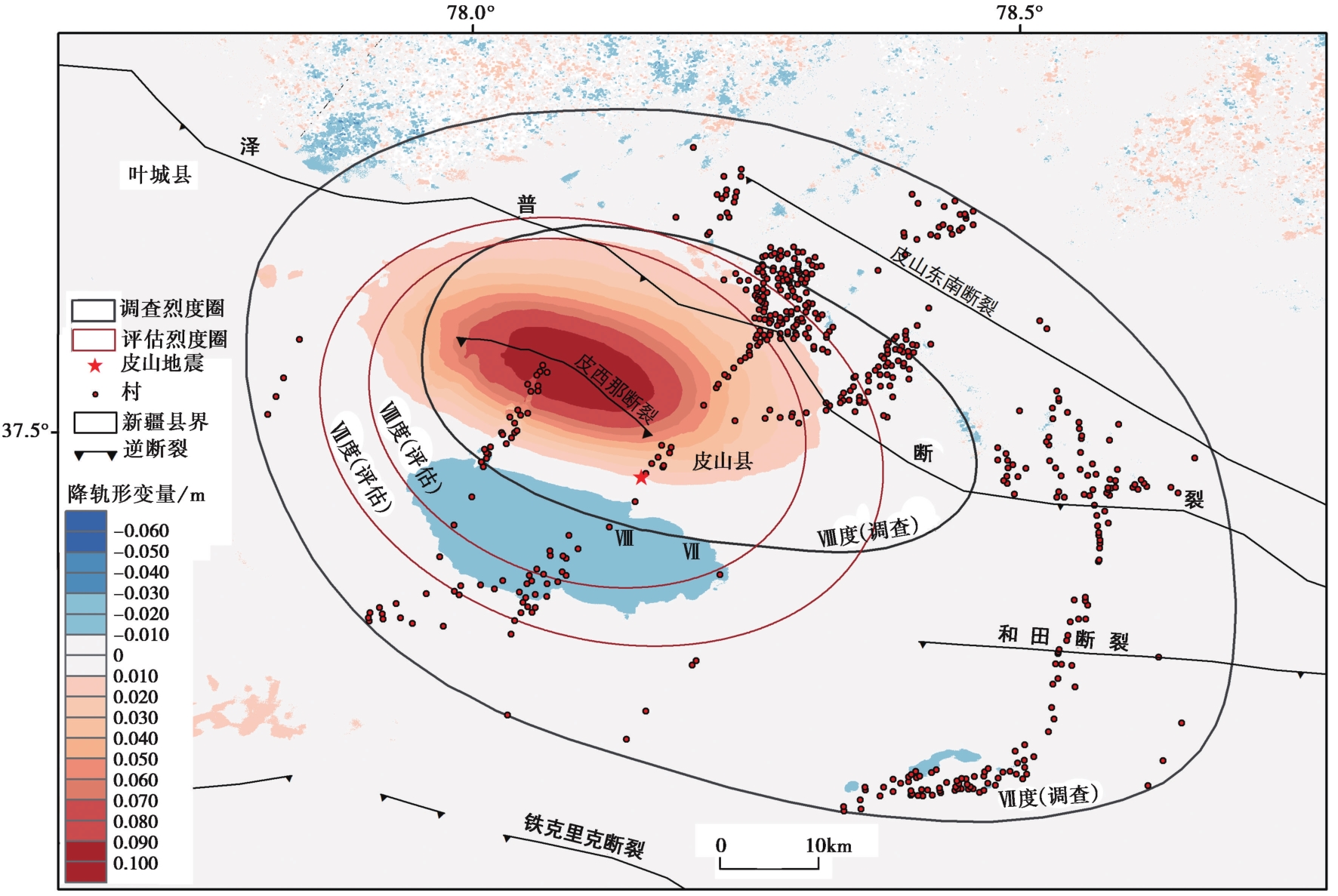

图 2 皮山地震的同震场与地震烈度对比图(据姚远等, 2016修改)

Fig. 2 Comparison of coseismic field to seismic intensity in Pishan earthquake (modified from YAO Yuan et al., 2016).

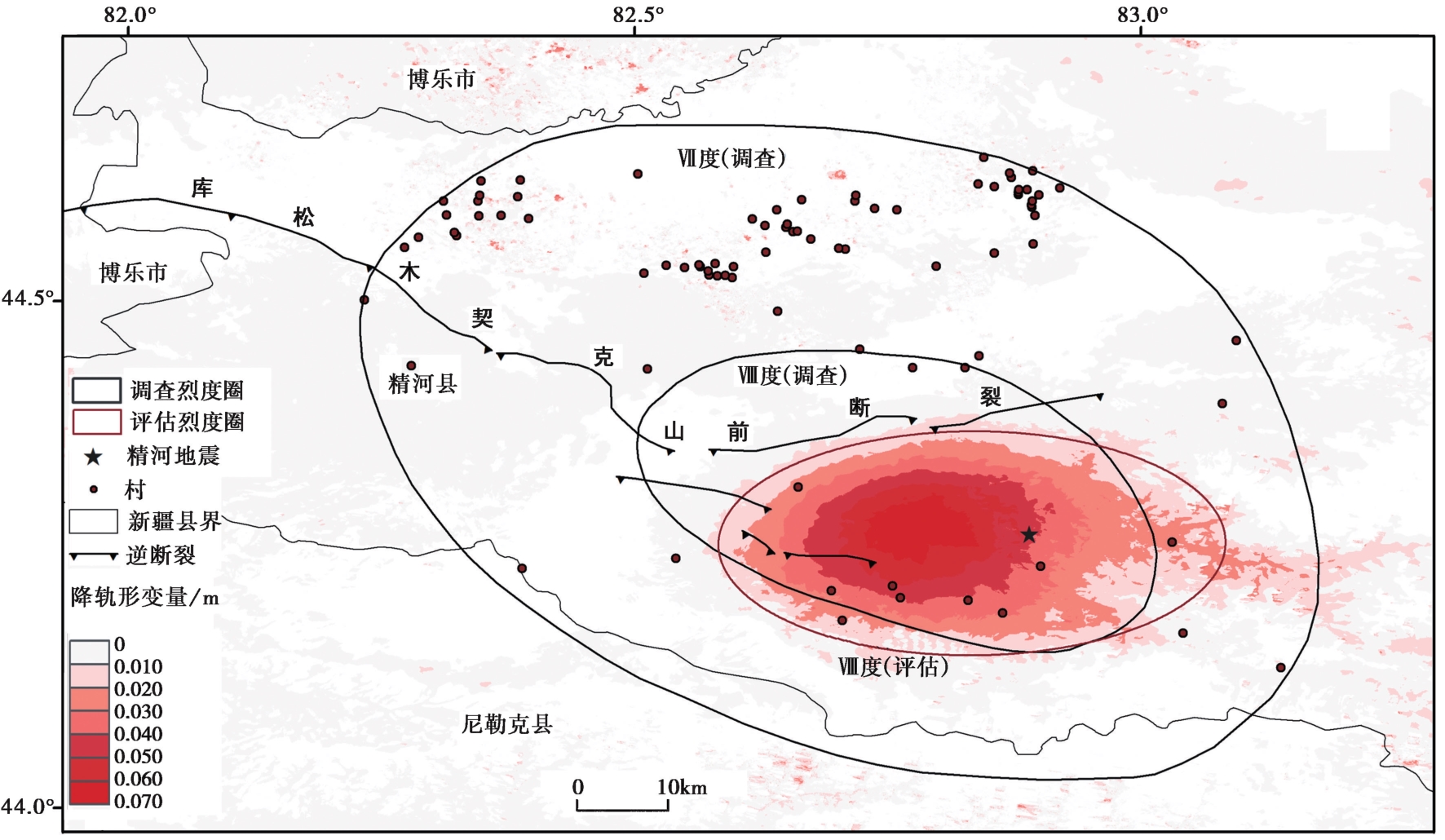

图 3 精河地震的同震场与地震烈度对比图(据常想德等, 2017修改)

Fig. 3 Comparison of coseismic field to seismic intensity in Jinghe earthquake (modified from CHANG Xiang-de et al., 2017).

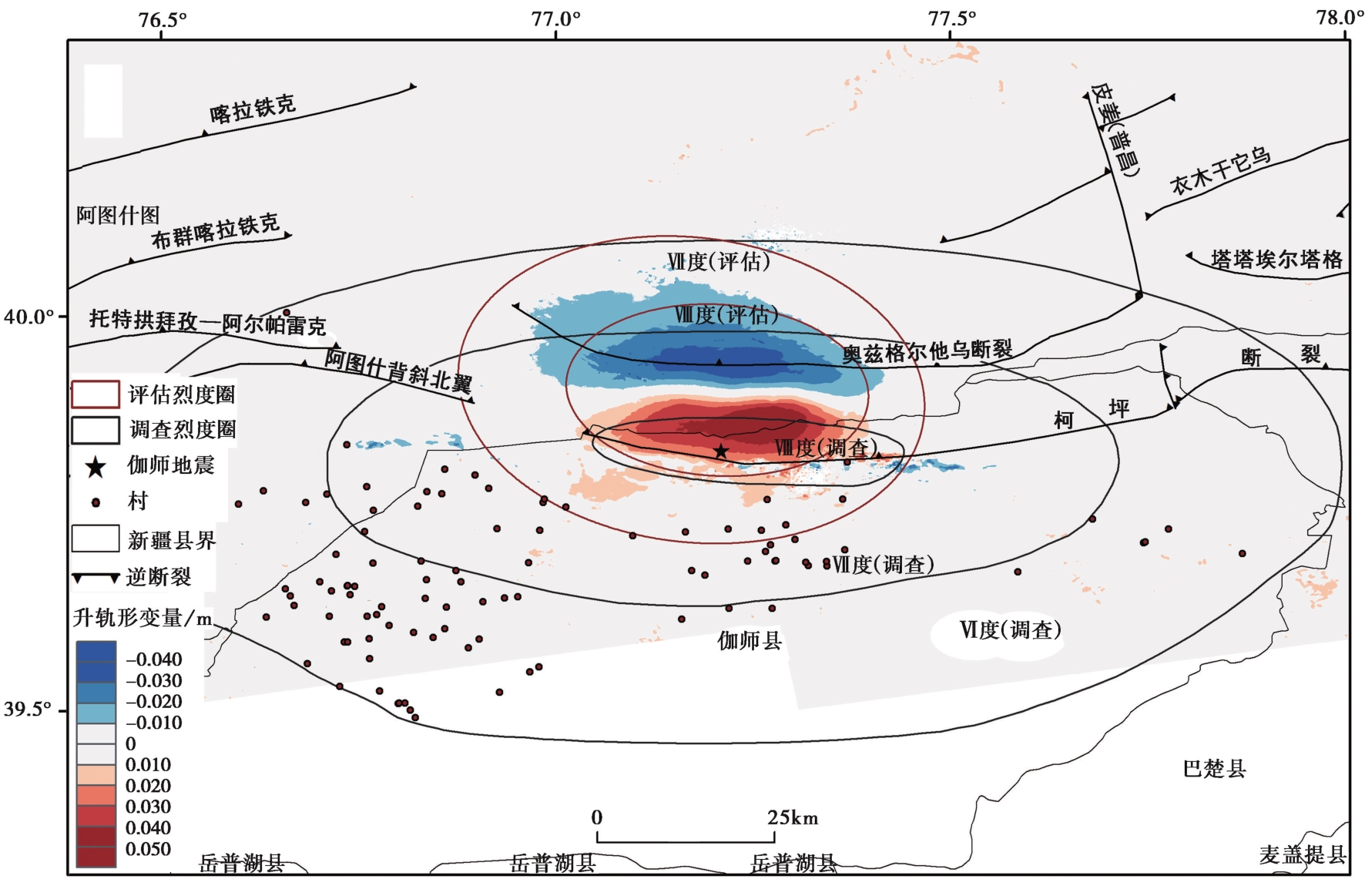

图 4 伽师地震的同震场与地震烈度对比图(据马建等, 2020修改)

Fig. 4 Comparison of coseismic field to seismic intensity in Jiashi earthquake(modified from MA Jian et al., 2020).

| 结果 | 非标准化系数 | 标准化系数 Beta | t | VIF | R2 | 调整R2 | F | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| B | 标准误差 | |||||||

| 常数 | 7.184 | 0.04 | 0.569 | 179.79 | 1 | 0.323 | 0.319 | 80.766(P=0.000*) |

| 形变量/cm | 0.138 | 0.015 | 8.987 | |||||

表 3 线性回归分析结果

Table3 Results of linear regression analysis

| 结果 | 非标准化系数 | 标准化系数 Beta | t | VIF | R2 | 调整R2 | F | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| B | 标准误差 | |||||||

| 常数 | 7.184 | 0.04 | 0.569 | 179.79 | 1 | 0.323 | 0.319 | 80.766(P=0.000*) |

| 形变量/cm | 0.138 | 0.015 | 8.987 | |||||

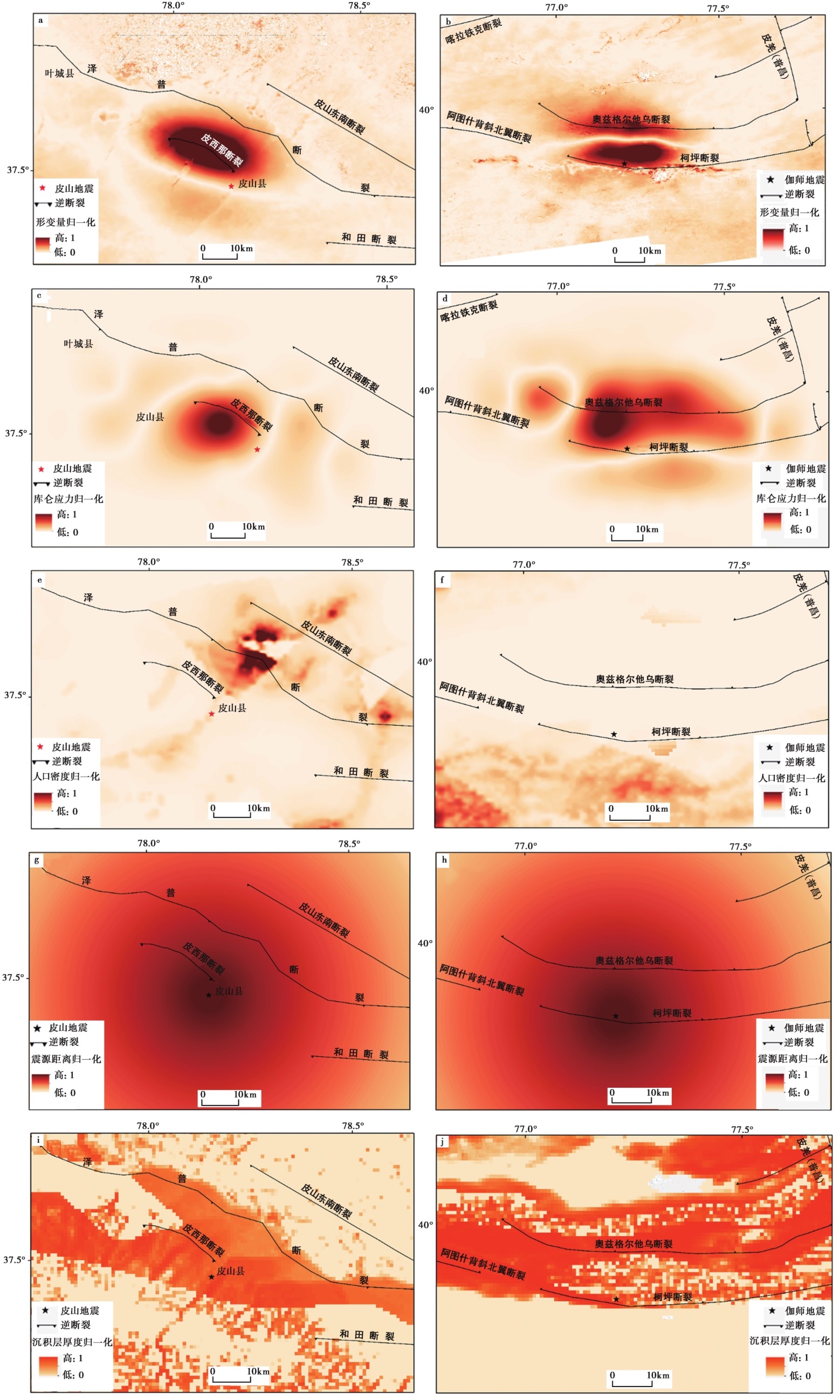

图 5 各因子归一化图 a 皮山地震形变量归一化; b 伽师地震形变量归一化; c 皮山地震库仑应力变化归一化; d 伽师地震库仑应力变化归一化; e 皮山地震人口密度归一化;f 伽师地震人口密度归一化; g 皮山地震震源距离归一化; f 伽师地震震源距离归一化; i 皮山地震沉积层厚度归一化; j 伽师地震沉积层厚度归一化

Fig. 5 Normalization of each factor.

| 因子 | 同震形变量 | 库仑应力 | 人口密度 | 沉积层厚度 | 震源距离 |

|---|---|---|---|---|---|

| 同震形变量 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |

| 库仑应力 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |

| 人口密度 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |

| 沉积层厚度 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |

| 震源距离 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |

| 合计 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |

表 4 因子矩阵

Table4 Factor matrix

| 因子 | 同震形变量 | 库仑应力 | 人口密度 | 沉积层厚度 | 震源距离 |

|---|---|---|---|---|---|

| 同震形变量 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |

| 库仑应力 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |

| 人口密度 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |

| 沉积层厚度 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |

| 震源距离 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |

| 合计 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |

| 因子 | 特征向量 | 权重值/% | 最大特征根 | CI值 |

|---|---|---|---|---|

| 同震形变量 | 1.67 | 33.33 | 5 | 0 |

| 库仑应力 | 1.67 | 33.33 | ||

| 人口密度 | 0.56 | 11.11 | ||

| 沉积层厚度 | 0.56 | 11.11 | ||

| 震源距离 | 0.56 | 11.11 |

表 5 AHP层次分析结果

Table5 AHP hierarchical analysis result

| 因子 | 特征向量 | 权重值/% | 最大特征根 | CI值 |

|---|---|---|---|---|

| 同震形变量 | 1.67 | 33.33 | 5 | 0 |

| 库仑应力 | 1.67 | 33.33 | ||

| 人口密度 | 0.56 | 11.11 | ||

| 沉积层厚度 | 0.56 | 11.11 | ||

| 震源距离 | 0.56 | 11.11 |

| 最大特征根 | CI值 | RI值 | CR值 | 一致性检验结果 |

|---|---|---|---|---|

| 5 | 0 | 1.11 | 0 | 通过 |

表 6 一致性检验结果

Table6 Consistency examination

| 最大特征根 | CI值 | RI值 | CR值 | 一致性检验结果 |

|---|---|---|---|---|

| 5 | 0 | 1.11 | 0 | 通过 |

| 方法权重 | 形变量/% | 库仑应力变化/% | 沉积层厚度/% | 人口密度/% | 震源距离/% |

|---|---|---|---|---|---|

| 层次分析法 | 33.33 | 33.33 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |

| 熵权法 | 27.39 | 34.19 | 2.72 | 34.42 | 1.28 |

| 组合权重 | 32.56 | 36.38 | 5.93 | 21.07 | 4.06 |

表 7 AHP-熵权法权重结果

Table7 Weight results with AHP-entropy weight method

| 方法权重 | 形变量/% | 库仑应力变化/% | 沉积层厚度/% | 人口密度/% | 震源距离/% |

|---|---|---|---|---|---|

| 层次分析法 | 33.33 | 33.33 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |

| 熵权法 | 27.39 | 34.19 | 2.72 | 34.42 | 1.28 |

| 组合权重 | 32.56 | 36.38 | 5.93 | 21.07 | 4.06 |

| 序号 | 名称 | 烈度等级 | 调查烈度面积/km2 | 单因子评估烈度面积/km2 | 多因子评估烈度面积/km2 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 皮山地震 | Ⅷ | 1110 | 993 | 284 |

| Ⅶ | 3410 | 575 | 1027 | ||

| 2 | 精河地震 | Ⅷ | 979 | 771 | |

| Ⅶ | 3190 | ||||

| 3 | 伽师地震 | Ⅷ | 257 | 668 | 615 |

| Ⅶ | 2397 | 1166 | 1451 |

表 8 调查烈度与评估烈度面积对比

Table8 Comparison of area between investigation intensity and assessment intensity

| 序号 | 名称 | 烈度等级 | 调查烈度面积/km2 | 单因子评估烈度面积/km2 | 多因子评估烈度面积/km2 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 皮山地震 | Ⅷ | 1110 | 993 | 284 |

| Ⅶ | 3410 | 575 | 1027 | ||

| 2 | 精河地震 | Ⅷ | 979 | 771 | |

| Ⅶ | 3190 | ||||

| 3 | 伽师地震 | Ⅷ | 257 | 668 | 615 |

| Ⅶ | 2397 | 1166 | 1451 |

| [1] |

常想德, 孙静, 李帅. 2017. 2017年8月9日精河6.6级地震烈度分布与房屋震害特征分析[J]. 中国地震, 33(4): 771-780.

|

|

|

|

| [2] |

国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 2020. 中国地震烈度表(GB/T 17742-2020)[S]. 北京: 中国标准出版社.

|

|

State Administration for Market Regulation, Standardization Administration of the People's Republic of China. 2020. Chinese Seismic Intensity Scale(GB/T 17742-2020)[S]. Standards Press of China, Beijing (in Chinese).

|

|

| [3] |

马建, 姚远, 何金刚. 2020. 2020年1月19日新疆伽师 MS6.4 地震烈度分布及房屋震害特征[J]. 内陆地震, 34(1): 40-48.

|

|

|

|

| [4] |

王德才, 倪四道, 李俊. 2013. 地震烈度快速评估研究现状与分析[J]. 地球物理学进展, 28(4): 1772-1784.

|

|

|

|

| [5] |

王微, 薛腾飞, 张景发, 等. 2017. 基于InSAR同震形变场的烈度评估研究[J]. 地壳构造与地壳应力文集, 217: 117-130.

|

|

|

|

| [6] |

王晓青, 窦爱霞, 丁香, 等. 2015. 地震烈度应急遥感评估研究与应用进展[J]. 地球信息科学学报, 17(12): 1536-1544.

|

|

|

|

| [7] |

王晓青, 王龙, 章熙海, 等. 2009. 汶川8.0级地震震害遥感定量化初步研究: 以都江堰城区破坏为例[J]. 地震, 29(1): 174-181.

|

|

|

|

| [8] |

王洵, 王卫民, 赵俊猛, 等. 2019. InSAR、 波形资料和GPS联合反演2015年皮山地震震源破裂过程[J]. 中国科学(地球科学), 49(2): 383-397.

|

|

|

|

| [9] |

吴传勇, 李金, 刘建明, 等. 2017. 新疆皮山 MS6.5 地震--发生在西昆仑山前的一次褶皱地震[J]. 地震地质, 39(2): 342-355. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2017.02.006.

|

|

|

|

| [10] |

姚远, 胡伟华, 吴国栋, 等. 2016. 2015年7月3日新疆皮山 MS6.5 地震烈度与地震地质灾害特点[J]. 地震工程学报, 38(4): 663-668.

|

|

|

|

| [11] |

姚远, 李涛, 刘奇, 等. 2021. 2020年1月19日新疆伽师 MW6.0 地震震中区地质灾害特点[J]. 地震地质, 43(2): 410-429. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.02.010.

|

|

|

|

| [12] |

叶昕, 秦其明, 王俊, 等. 2019. 利用高分辨率光学遥感图像检测震害损毁建筑物[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 44(1): 125-131.

|

|

|

|

| [13] |

张文秀, 常想德, 黄帅堂, 等. 2021. 2020年1月16日新疆库车5.6级地震烈度及房屋震害特征分析[J]. 内陆地震, 35(1): 93-99.

|

|

|

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

DOI URL |

| [24] |

|

| [25] |

DOI URL |

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

DOI URL |

| [1] | 杨建文, 金明培, 李庆, 黎朕灵, 叶泵, 李见, 张迎峰. 2024年1月23日新疆乌什 MS7.1 地震同震形变场和震源滑动模型反演[J]. 地震地质, 2025, 47(5): 1382-1395. |

| [2] | 杨莹辉, 谢丽媛, 许强, 王运生, 赵晶晶, 王道明, 陈强. 2023年积石山MW6.1 地震InSAR同震形变与震间断裂运动机制[J]. 地震地质, 2025, 47(5): 1416-1437. |

| [3] | 杨九元, 温扬茂, 许才军, 杨见兵. 同震及震后形变约束的2020年3月青藏高原南部定日 MW5.7 地震发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(4): 1292-1305. |

| [4] | 吴晓菲, 孟令媛. 2025年1月7日西藏定日6.8级地震序列特征及烈度比较分析[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 869-880. |

| [5] | 纪志伟, 余厚云, 李宗超, 琚长辉, 孙耀充, 张永仙, 陈晓非. 2025年1月7日定日MS6.8地震长周期地震动初步模拟[J]. 地震地质, 2025, 47(3): 917-931. |

| [6] | 陈子龙, 刘刚, 李琦, 陈威, 赵昕宇, 林牧, 陶隆文, 乔学军, 聂兆生. 2024年乌什MW7.0地震InSAR同震形变与发震构造[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 429-447. |

| [7] | 杨思源, 胡岩. 2024年日向滩 MW7.1 地震的同震滑移分布及其库仑应力分布[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 597-609. |

| [8] | 杨建文, 金明培, 叶泵, 黎朕灵, 李庆. 2025年1月7日西藏定日6.8级地震震源破裂机理及邻区应力变化[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 36-48. |

| [9] | 赵德政, 屈春燕, 张桂芳, 龚文瑜, 单新建, 朱传华, 张国宏, 宋小刚. 基于InSAR技术的同震形变获取、地震应急监测和发震构造研究应用进展[J]. 地震地质, 2023, 45(2): 570-592. |

| [10] | 靳立周, 王盈, 常文斌, 田颖颖, 袁仁茂. 基于D-InSAR和PFC2D技术的白格滑坡稳定性分析[J]. 地震地质, 2023, 45(1): 153-171. |

| [11] | 于书媛, 张国宏, 张迎峰, 丁娟, 张建龙, 范晓冉, 王绍俊. InSAR数据约束的2021年西藏比如MW5.8地震同震滑动分布及库仑应力变化[J]. 地震地质, 2022, 44(5): 1190-1202. |

| [12] | 王雨晴, 冯万鹏, 张培震. 交角约90°共轭断裂的现今形变及对构造应力场的指示意义——以2019年MW≥6.4菲律宾地震序列为例[J]. 地震地质, 2022, 44(2): 313-332. |

| [13] | 徐芳, 鲁人齐, 王帅, 江国焰, 龙锋, 王晓山, 苏鹏, 刘冠伸. 基于多元约束方法的2020年四川青白江MS5.1地震构造研究[J]. 地震地质, 2022, 44(1): 220-237. |

| [14] | 邱江涛, 季灵运, 刘雷, 刘传金. 2020年西藏尼玛MW6.3地震的InSAR同震形变与构造意义[J]. 地震地质, 2021, 43(6): 1586-1599. |

| [15] | 李春果, 王宏伟, 温瑞智, 强生银, 任叶飞. 2021年青海玛多MS7.4地震随机有限断层三维地震动模拟[J]. 地震地质, 2021, 43(5): 1085-1100. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||